パワハラに怯えて指導ができない=「物言わぬ上司」になる人とならない人の明確な差

実は、多くの方が混同してしまっている「パワハラ」と愛のある「指導」は、全くの別物です。両者の間には、驚くほど明確な境界線が存在します。その違いさえ理解すれば、もうあなたは、部下への関わり方に迷うことはなくなるはずです。

本稿では、その本質的な違いを解き明かしていきます。読み終える頃にはきっと、「なんだ、こんなに明確だったのか」と、目の前の霧が晴れるような感覚を覚えていただけることでしょう。

「パワハラ」とは人間関係を破壊する無責任な行為

まず、「パワハラ」とは一体何なのか、その本質からお話ししたいと思います。

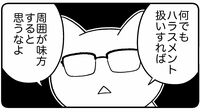

ぶっちゃけた話、パワーハラスメントというのは、その名の通り「立場を使った嫌がらせ」に他なりません。上司という立場を利用して、相手の人格や人権を無視するような対応で、心に深い傷を負わせてしまう。これらは全てパワハラです。

私が長年学び、そして伝え続けている選択理論心理学を提唱したウィリアム・グラッサー博士は、「責任」という言葉をこう定義しました。

「他人の欲求充足を妨げずに、自分の欲求を充足すること」。私は、この責任の概念をとても大切にしています。

この定義に照らし合わせると、パワハラがいかに「無責任」な行為であるかがよく分かります。自分の「思い通りにさせたい」「結果を出させたい」という欲求のために、相手の「認められたい(愛・所属)」「自由に選びたい(自由)」「心身ともに健康でいたい(生存)」といった、人間が誰しも持っている基本的な欲求を踏みにじってしまう。これでは、部下は心を閉ざし、無言の抵抗として離職を選んだり、最悪の場合、うつ病など精神的に追い込まれてしまったりするのも当然です。

私は常々こう問いかけています。「人間関係を破壊してまで、何か欲しいものがあるのか」と。もし、パワハラをしなければ結果が出ないと本気で思っているのであれば、それははっきり言って、マネジメントのクオリティが低いと言わざるを得ません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら