塩野義製薬が仕掛ける「脱・薬売り」戦略の本気度。AIで認知機能を判定、日本生命と組んだヘルスケアビジネスの勝算

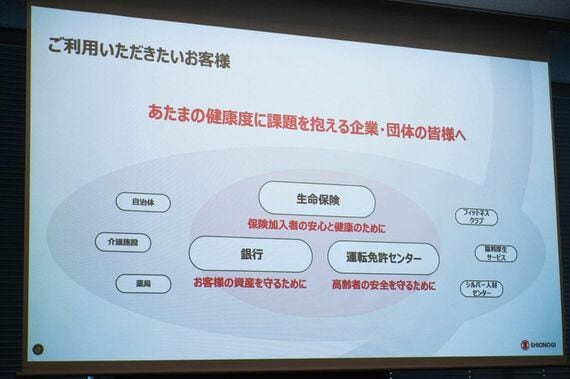

すでに複数の保険会社と協議中で、将来的には自治体、介護施設、薬局、ドラッグストアの健康カウンターなどでの活用も検討されている。

慎重な社会実装への姿勢

発表会では、トークラボKIBITの銀行や運転免許センターでの活用可能性も示された。だがその実現には慎重な姿勢が目立った。

FRONTEOの豊柴氏は、トークラボKIBITを運転免許の可否判断に使うことは「社会的な問題だ」と指摘。「認知機能が落ちても、自動運転アシストなど社会インフラを使って日常生活を送れる仕組みづくりが重要だ」と、診断よりもサポート体制構築の必要性を強調した。

銀行での活用も、65歳以上への金融商品販売時の参考指標として検討されているが、判定結果で販売可否を決めるのではなく、必要に応じてサポート体制を整えるための参考情報という考え方だ。

健康度チェックが実際の行動変容につながるかどうかのエビデンスがない、という課題もある。「日本生命との協業を通じて知見を蓄積したい」と三春氏は述べるが、現時点では効果は未知数。月1回の利用を推奨しているが、継続利用率や生活習慣の改善効果は「これから見ていく」段階だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら