塩野義製薬が仕掛ける「脱・薬売り」戦略の本気度。AIで認知機能を判定、日本生命と組んだヘルスケアビジネスの勝算

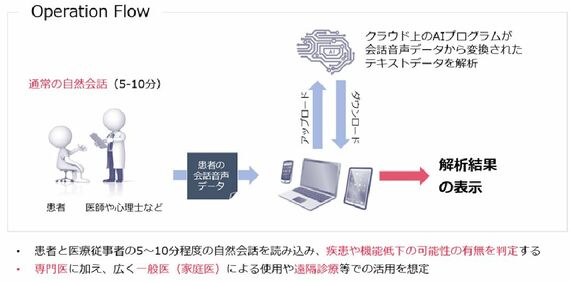

ところが塩野義は同時に、ほぼ同じAI技術を使った認知機能検査システム「SDS-881」をプログラム医療機器として開発している。2月には厚労省のプログラム医療機器調査会で優先審査対象品目に指定された。こちらが本命だ。

創業147年の老舗製薬企業が、なぜ医療機器と非医療機器を同時開発するのか。そこには「HaaS(Healthcare as a Service)企業」への転換という大きな構想が透けて見える。

アプリが「治療」になる時代

ソフトウェアがプログラム医療機器として承認されるようになったのは、2014年の薬機法改正からだ。2020年にはニコチン依存症治療用アプリ「CureApp SC」が国内初のプログラム医療機器として保険適用され、「デジタル治療」という新市場が生まれた。

塩野義もこの分野に積極的に参入している。2月には小児ADHD治療用アプリ「エンデバーライド」の製造販売承認を取得した。ビデオゲーム形式で「治療」を行う管理医療機器だ。1日25分、6週間継続するゲーム。臨床試験では統計的に有意な改善が確認されている。

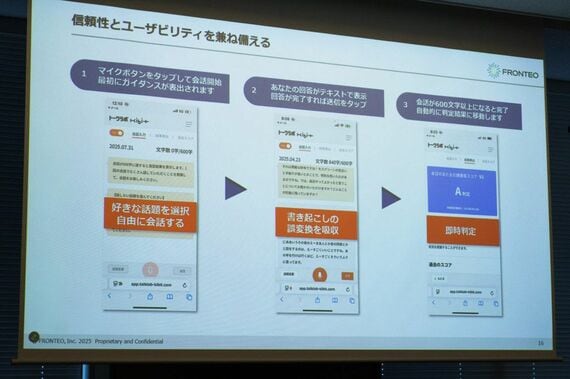

認知症・認知機能の領域では、プログラム医療機器版(SDS-881)と非医療機器版(トークラボKIBIT)を並行開発する2段構えだ。医療機器の承認には通常1〜2年かかる。使用も医療機関に限定される。一方、診断を目的としない非医療機器版なら規制のハードルが低く、すぐに市場投入できる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら