塩野義製薬が仕掛ける「脱・薬売り」戦略の本気度。AIで認知機能を判定、日本生命と組んだヘルスケアビジネスの勝算

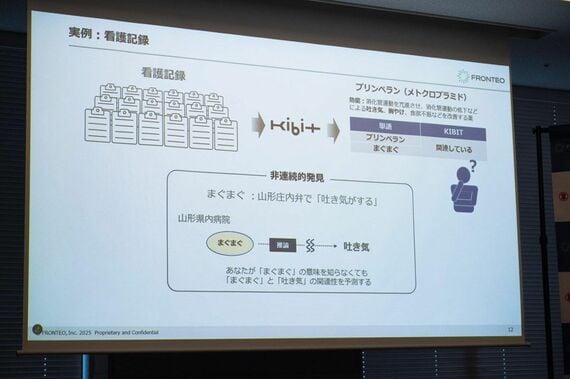

印象的な事例がある。病院の看護記録を分析した際、「まぐまぐ」という単語を重要視したAI。開発者も意味が分からず調べたところ、山形弁で「吐き気がする」を意味する方言だった。KIBITは、吐き気止めの薬プリンペランとの関連から、教えられることなくこの方言の意味を推測していた。この「文脈から意味を読み取る力」が、認知機能の微妙な変化を検出するカギとなっている。

FRONTEOの取締役CSO豊柴博義氏は「Transformerモデルでもない、ChatGPTとも違う技術だ」と言い切る。大規模な計算資源を必要とせず、比較的少ないデータでも判断の機微を捉えられるのが特徴だ。

開発にあたっては、健常者、軽度認知障害(MCI)、認知症と診断された人々、それぞれ約1000人、合計数千人分の会話データを学習させた。音声認識の誤変換があっても判定精度を保てるのが特徴で、600文字程度の会話で即座に結果が出る。

監修は慶應義塾大学名誉教授で予防医療センター特任教授の三村將氏が務めた。老年精神医学と神経心理学の専門家として、日本高次脳機能学会理事長も務める三村氏は「信頼性とユーザビリティがバランスよく備わっており、利用者による自発的な『あたまの健康度の判定』を習慣化できる製品」と評価している。

保険会社が求める新たな価値

トークラボKIBITは10月から日本生命での展開が始まる。保険契約者への付加価値サービスという位置づけで、「認知症サポートプラス」の加入者は追加料金なしで利用できる。

日本生命にとっては、契約者の健康維持による将来的な保険金支払い抑制が狙える。塩野義にとっては、薬を売らなくても保険会社から収益が得られる。B2B2C(企業間取引を経由した消費者向けサービス)モデルで、個別の料金設定はない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら