「曳舟」の名の由来

東京都墨田区の曳舟には東武線の曳舟駅(墨田区東向島2-26-6)と京成曳舟駅(墨田区京島1-37-11)がある。

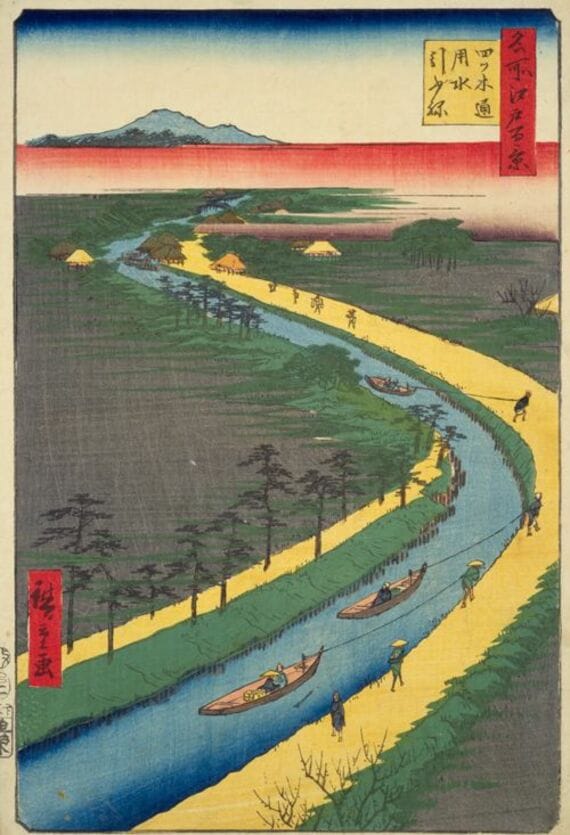

2つの駅を分けるように、曳舟川通りが走っている。名前の通り、かつてここには江戸時代に整備された曳舟川という水路があった。人や馬が舟を引いて利用していたことから曳舟の名がついたという。

東武線の曳舟駅と京成曳舟駅のまわりは再開発が進み、数棟のタワマンが建っている。曳舟駅前から南の方向には、東京スカイツリーの姿もよく見える。

ところが、京成曳舟駅から南東側に広がる京島地区には、100年前に建てられた長屋がまだ多く残っており、風景の違いに驚かされる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら