この地域は大正の終わりから昭和の初期にかけて、越後からきた大工集団によって開発された地域だ。

それまでは田畑の広がる湿地帯だった場所に、凄まじい勢いで住宅が開発されていった。100年前の開発と、タワマンを含めた現代の再開発。時代を経て、2つの開発が交差している。

100年前のデベロッパー「越後三人男」の正体

曳舟駅界隈のタワマン群が見える京島界隈には既述の通り、昭和初期までに建てられた長屋が残っている。一帯は東京都内でも有数の「木造住宅密集地域」で、ひとたび火災が起これば延焼の危険があり、東京都も改善事業を長く展開している。

1923年(大正12年)、関東大震災が発生した。その被害はすさまじく、死者・行方不明者は約10万5000人。全壊・焼失・流失した家屋は21万2000棟以上と言われる。

家屋を失った東京府民(当時)のために、すぐにでも大量の住宅が必要だった。幸い京島地区は被害が少なく、ここに多くの長屋が建設された。これを主に担ったのが、「越後三人男」と呼ばれる大工集団だった。

曳舟から京島にかけての地域は1970年代から、建築関連の学術的な研究が行われている。1974年に東京都が行った『京島地区調査報告』にも深井国太郎、深井トヨ、片桐洋三の「越後三人男」が罹災者のための住宅を建築したことが書かれている。

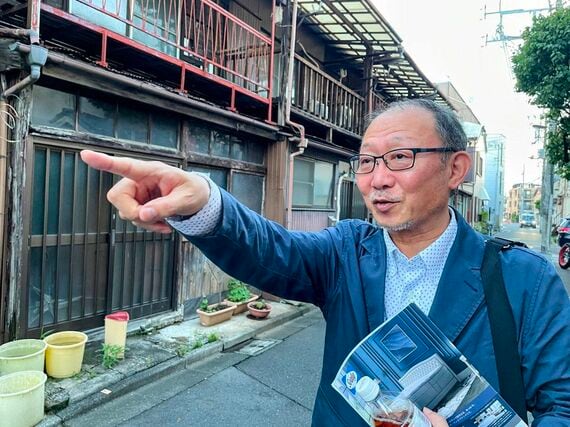

今回、越後三人男の末裔、深井輝久さんにお話を伺うことができた。深井さんは現在、祖先の残した物件を個人で管理運営している。

「京成曳舟駅から南側に広がる京島一帯の開発と、駅まわりの再開発には100年のギャップがあります。私の曽祖父が越後から東京に出てきたのが1900年(明治33年)ころですから、そこから数えたら120年以上ですね。東京都の報告では“深井トヨ”となっているのですが、これは間違いで、本当の名前は深井豊吉です」(深井さん)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら