理性的な判断がおろそかになる危険性も…なぜか「推し活」では見境がなくなってしまう人の"悲しい性"

ちなみに、アンケートの標本誤差を5%以下にするためには400サンプルが必要とされています。

よい結果のときほど「偶然」を「必然」と信じる!?

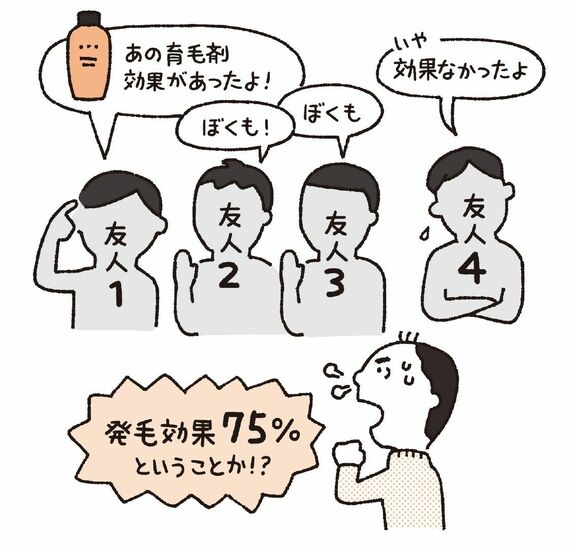

民間療法には、薬草療法、気功、催眠療法など、さまざまなものがあります。科学的に効果が実証されたものではないにもかかわらず、民間療法に頼る患者が多いのはなぜでしょうか?

ワラにもすがる気持ちもあるかもしれませんが、それらによって「効いた」「腫瘍が小さくなった」と証言する患者が一定数いるからです。

しかし、本当にその民間療法が病気に効いたかどうかは残念ながらわかりません。なぜなら、私たちの健康状態はつねに一定ではなく、ランダムに変動しているものだからです。

そのため、健康状態が大きく悪化すると、そのあと、揺れ戻しのように平均的な状態になることがあるのです。

このような振り子がつねに揺れ動いているような状態のなかで、たまたま民間療法を行ったタイミングで症状が改善方向に振れたら、「効いたぞ」となるわけです。

ものごとは、ある程度のスパンでとらえると平均的な線に落ち着きます。これを「平均への回帰」と呼びます。しかし、ややもすると部分だけを切り取って判断し、見誤ってしまうことがあります。「平均への回帰」をつねに頭におくことで、代表性ヒューリスティックのゆがみを矯正することができるはずです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら