「私と同じこと言ってるのに…」なぜあの人の言うことは聞いて、私だと言うことを聞かないのか?

2 肩書きと資格

大学教授や有名企業の役員など、社会的な地位が高い人の意見は重みが違う。元FBI捜査官のような特殊な経験を持つ人の発言にも、強い影響力がある。資格も同様だ。当社には税理士、公認会計士が多数存在するが、やはり資格があるかないかで、クライアント企業の社長の姿勢、態度は変わるようだ。

「立場がある=正しいことを言っている」という錯覚が、人の判断を左右してしまうのだ。

近年はSNSのインフルエンサーも権威性を発揮

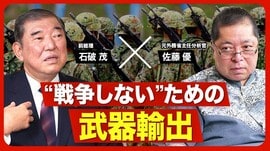

3 メディアへの露出

テレビや新聞で取り上げられた商品は、たちまち信頼を得る。メディアに露出した専門家の言葉にも、大きな権威性を感じる。医師が「テレビでよく見かける先生」というだけで、その発言は重みを増すのだ。近年ではSNSのインフルエンサーも、「フォロワーが多い=影響力がある=信頼できる」という認識で、強い権威性を発揮するようになっている。

4 社会的な評価・認証

「国から認められている」「公的な機関が評価している」といった事実も、権威性を高める大きな要素だ。たとえば、特定保健用食品(トクホ)のマークや、モンドセレクション、グッドデザイン賞などの第三者評価は、多くの消費者に安心感を与える。

「みんなが認めている=自分も信じていい」という心理が働いている。

5 経歴の長さと実績

「この道30年」「1万人以上を指導してきた」といった数字も、人に強い印象を与える。たとえ内容に誤りがあったとしても、「長くやってきた人なんだから、正しいに違いない」と私たちは思い込みやすい。実績や経験年数は、それだけで説得力のある話し手という印象を作り出すのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら