それ「ロジカルシンキングごっこ」では?自称ロジカルな人がハマる論理思考「4つの罠」【前編】

フレームワークは思考の補助輪であって、エンジンではありません。型に当てはめる安心感に浸り、自分で問いを立てる苦しさから逃げているとすれば、それはまさしく「思考のアウトソース」と言えるでしょう。

解決策を考える前に「現状分析」をすべき

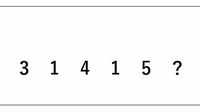

次の問いを見てみましょう。

この問いに「ありがちな回答」をしてしまう人は、「人手不足」という課題に対し、すぐに「離職防止」と「採用強化」という2つの方向性を思いつきます。そして、「待遇の向上」や「採用活動の強化」といった施策を挙げて、検討を終えてしまいます。これもまた、一見すると的を射た回答に思えます。

では、何が抜け落ちているのでしょうか?

この思考では、「補充員の人数を増やす(労働供給の増加)」という1つの側面しか捉えられていません。その結果、「業務量そのものを減らす」「業務スピードを向上させる」といった、「労働需要を削減する」という、もう1つの大きな解決の方向性を完全に見落としてしまっているのです。

これは、蛇口から水が漏れているのに、ひたすら床を拭く方法ばかりを考えているようなもの。蛇口を締める、という根本的な選択肢に考えが及んでいません。

この見落としの原因は、問題の「現状把握」を軽視し、いきなり「打ち手考案」に飛びついていることにあります。

これらの見落としをした人は、そもそも「補充員の仕事とは何か?」という問いについて、具体的に想像したでしょうか。トラックの運転、駐車場所の確保、重い荷物の運搬、売上金回収……。こうした具体的な業務フローを深く想起せずして、的確な打ち手は生まれないのです。

ここまで2つの罠を紹介しました。フレームワークへの過信、結論への飛躍……。あなたの普段の仕事の進め方に、思い当たる節はなかったでしょうか。

しかし、罠はこれだけではありません。ロジカルな人ほど気づきにくい、より巧妙な罠がまだ2つ残っています。

【後編】では、データ分析の落とし穴である「木を見て森を見ず」病と、まじめで優秀な人ほどハマる「問いの言葉通り」病について、さらに詳しく解説していきます。

あなたの“考える力”を本質的にアップデートするために、ぜひご覧ください。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら