SF好き集まれ!【シュレーディンガーの猫】【多世界解釈】量子力学の有名理論を徹底解説

この事実を説明するために、ボーアは波動関数の「収縮」という概念を唱えました。これは、ボーアがいた場所にちなんで「コペンハーゲン解釈」と呼ばれています。

コペンハーゲン解釈

電子の波は我々が見ていないときだけ広がっていて、我々が電子を観測すると、波は収縮して一点に定まってしまうという解釈です。

この波動関数の収縮は、シュレーディンガー方程式(や対応するハイゼンベルクの方程式)では説明できず、理論に新たに導入された仮説です。この考えを当てはめれば、前述の電子の位置に関する問題は、一応説明はできます。

しかし、この考えには大きな問題点があります。まず、「観測とは何か」が定義されていないことです。人間が実験をすることは観測ですが、人間が見ただけならどうでしょうか? コペンハーゲン解釈によれば、これも観測です。

では、犬が見るのであればどうなのでしょうか? ハエだったら? はたまた、細菌やウイルスが観測対象に衝突したときは? 原子などのミクロなものが観測対象に当たったときには通常、観測とは見なしません。では、観測と見なすか見なさないかの線引きはどこでするのでしょうか?

ボーアが生きた時代には、量子力学は電子などのミクロな世界を記述する理論であり、私たち自身や観測器などのマクロな世界は古典力学で記述される、ということで十分でした。しかし、現在のテクノロジーは、数十もの原子からなる大きな分子でも量子的な干渉を観測することを可能にしました。また、測定器なども非常に小さなミクロなものがつくられています。両者の境界の「幅」は狭まっているのです。

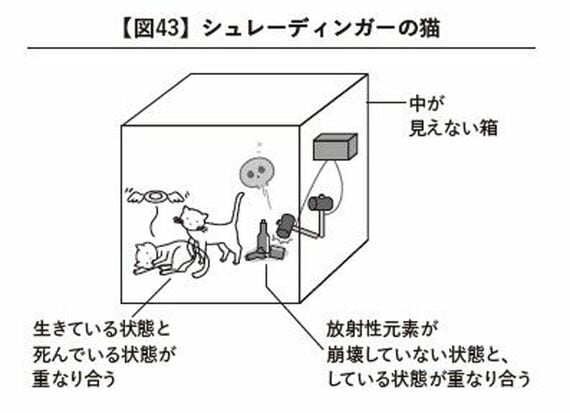

シュレーディンガーは、このミクロとマクロを完全に分けて考えるボーアの考え方に異を唱えました。彼の異論は、有名な「シュレーディンガーの猫」の思考実験に凝縮されています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら