ここは「立石仲見世」の入口にある「鈴屋食品」(葛飾区立石1-18-6)だ。惣菜や漬物、乾物などが並ぶ。店主の長谷幸太郎さん(84)は、商店会の会長を長く務めた。

「終戦後の昭和21年からこの店はある。当時は闇市のマーケットだった。この店は先代の親父が復員後に菜っ葉を売り始めたのが始まりだね。あっち(立石駅通り商店街)はもっと古くからある。こっち(立石仲見世)は戦後にリュックに品物を詰めて商売をするような人が集まってできた商店街だよ」(長谷さん)

長谷さんの父親も、「靴磨きでもやるか」と、リュックにボロ布を詰めて家族が疎開していた新潟からやってきたという。

「ところが近くに戦友がいて、その人にすすめられてこの商売を始めた。この界隈には町工場がたくさんあってね。家族みんなで仕事をするから、三度の飯をつくる暇がない。だからうちみたいな店で惣菜なんかを買うんだね。そんな店が軒を連ねていたんだ」(同上)

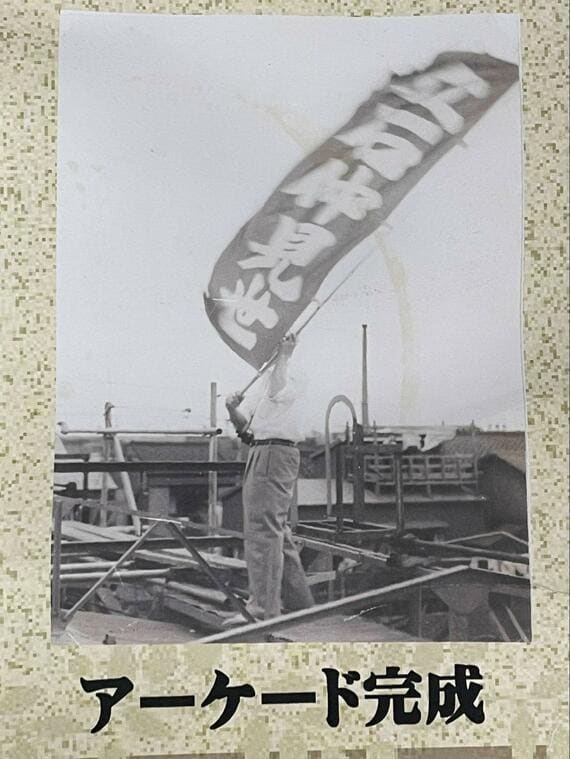

1954年(昭和29年)にアーケードが完成した際には、商店街の若い衆が上に登って、「立石仲見世」の幟旗を振った。

「そこにめがけて飛行機を飛ばして、大売り出しのチラシをまいたんだ。当時は思いつくことは何でもやったよ(笑)」(長谷さん)

仲見世といえば、神社や寺の敷地内にある商店街を指すものだが、界隈に神社仏閣は見当たらない。

「それはね、ここに集まった商売人たちを束ねるために、当時浅草に住んでた顔役さんに手伝ってもらったんですよ。その人が浅草の仲見世の関係者で、たぶんそんなところから、ここの商店街も仲見世と名乗ることになったんだと思いますよ」(同上)

住むとちょっといい街・京成立石はどう変わる?

「立石仲見世」と「立石駅通り商店街」も、数年のうちにはなくなってしまうが、「街は再開発のおかげで、また別の活気を取り戻してくれると思う」(同上)。これからは古くからの住民と、新しく入ってくる人たちの交流が課題だと、商店街の皆さんは語る。

京成立石が今後どんな街に変わっていくのか、それは分からないが、今は間違いなく、住むとちょっといい街である。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら