アメリカ76.4%に対して、日本は14.5%にとどまる「中古住宅の取引割合」…低調さの背景にある"2つの要因"とは

不動産を良い状態にすることが価格を維持、向上させるポイントで、建物や敷地の保全、維持改修に努めます。また、外構や植栽も重要な価格形成要因として価値のある状態に保つことに努めます。

さらに、適切な利用状態や管理状態を実現する地域のコミュニティの状況も不動産の価値と価格を構成します。不動産価格の中に、その不動産の良い点を網羅的に包含する「一体・加算型評価」が行われます。

建物を「短期に建て替える」のも日本の特徴

一方、日本では土地価格と建物価格に分ける際に「分離・減算型評価」が行われがちです。土地建物一体の不動産価格を、土地か建物に区分する際、土地でも建物でもない外構や植栽は有形で価値があるにもかかわらず価格の行き先がありません。

また、居住者意識やコミュニティなどは、地域秩序の持続可能性を示唆する重要な価格形成要因ですが、無形のため不動産の価値を形成すると認知されないのが通常です。

「分離・減算型評価」で価格から除外されるものは不動産や地域のマネジメントに関連するもので、このことが日本で建物の長期利用や地域価値の熟成を困難にしています。

新聞などで、海外の土地価格が上昇していると報道されることがあります。Land valueを直訳して土地価格と翻訳するわけですが、Landには建物も含むことから、Land valueは土地建物価格、もしくは不動産価格と訳すことが望まれます。Landを土地と訳すと誤解を生みかねません。

また、日本では建物を短期に建て替えることも特徴です。建物が新築後何年で解体されたかを比較すると、日本は38.2年で、ほかの国より短くなっています(次ページの図表参照)。

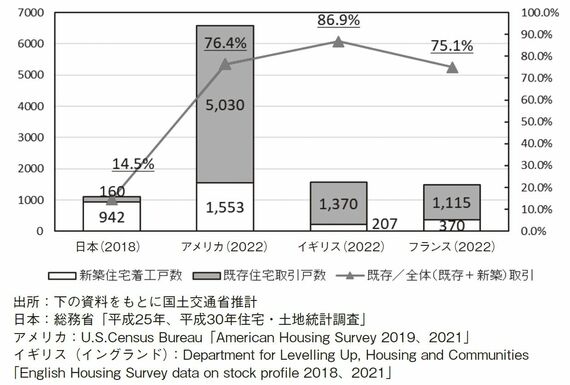

利用年数が短いことは、住宅の売買取引に占める既存住宅の割合が少ないことにつながります。持家の取引でみると、日本は14.5%と75%以上の国々と比較して違いが顕著です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら