重要なのは、手帳そのものではなく、子どもの意欲を掻き立てる仕組みです。その仕組みとは、「①やるべきこと、やりたいことを書き出す ②終わったら消し込みするかシールを貼る ③それがポイントに変わっていく」という単純なモデルです。しかし、それが子どもたちの心を動かします。

ですから、子ども手帳そのものを使わずとも、市販の手帳でも、ノートでも、エクセルシートでもいいわけです。そこで、今回は子どもがやる気になるモデルの1つとして、簡単に作ることができる「ポスター式子ども手帳モデル」をご紹介します。これは長期休みではとても効果的です。春休みは短いため、なおさらやりやすいと思います。

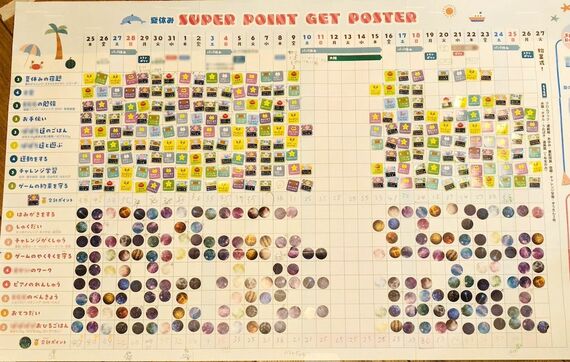

「ポスター式子ども手帳」を導入したAさんの事例

Aさんは、小学3年生の男の子と小学1年生の女の子の母親です。長期休みになると子どもたちはゲームやテレビに夢中になり、宿題やピアノの練習を後回しにしてしまうことに悩んでいました。特に、「親が声をかけないと動かない」という状況がストレスになっていたそうです。

そこで、Aさんは「子ども手帳」の仕組みをヒントに、ポスター形式で管理する方法を考えました。子どもたちに「手帳を使ってみよう」と提案したものの、いざ始めてみると 「手帳を開くのが面倒」「どこにあるかすぐわからない」 という理由で続かなかったのです。

そこで発想を転換し、 ダイニングの壁に「やることリスト」をポスターとして貼る方法に変更しました。これは、食事の時やリビングにいる時に自然と目に入るため、「手帳を開く手間がない」ことがポイントです。さらに、やることリストを 「できたらシールを貼る」方式にすることで、子どもたちのモチベーションを高めました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら