成績が悪い人ほど「自分はできる」と思い込む滑稽 逆に能力が高いと自分自身を「過小評価」しがち

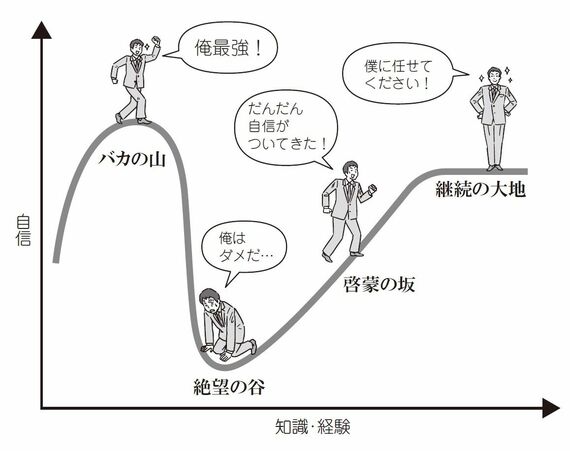

改めて学ぶことで成長を実感し、少し進歩できたことで自信を徐々に取り戻し始める。

さらに学びを進めることで成熟。自分の得意や不得意も理解して正しく自己を評価し、安定的に自信を持てるようになる。

入社したばかりでまだあまり仕事ができないのに、「自分はできる」と思い込んでいる社員も見かけます。もしかしたら「バカの山」の頂上で天狗になってしまっているのかもしれません。

投資初心者が、たまたま短期間で利益を得られたりすると、それがビギナーズラックにすぎないのに「自分には能力がある」と勘違いすることがあります。調子に乗って難易度が高い商品に手を出して、大損をすることもあります。

また最初だけ配当を支給するなどして、ニセの成功体験をさせる投資詐欺があります。これもまた「やはり、この投資を選んだ自分の目は確かだった」という勘違いをさせることで、さらに多くのお金を投資するよう促していると考えられます。

「話してもわかり合えない人」もいると認めること

自分を過大評価するなど、自分の能力に対する誤解を戒める言葉は歴史の中でも数多く生まれています。主なものを挙げてみましょう。

■「無知の知」ソクラテス

■「愚か者は自身を賢者だと思い込むが、賢者は自身が愚か者であることを知っている」ウィリアム・シェイクスピア

こうした自己判断の誤りは古くから問題になっています。

一方、2000年代にも、似た問題が大きな話題となりました。450万部を超える大ベストセラーとなった書籍『バカの壁』(新潮社)です。

著者の養老孟司さんは、バカの壁とは「自分が知りたくないことや考えたくないことについて情報を遮断しようとして自主的に張りめぐらせている壁のこと」と述べています。

このような壁を自らつくってしまうと、本人だけでなく周囲に迷惑を及ぼしかねません。仕事で「能力が低いのに自己評価が高い」という勘違いをする人間も、その一種と言えるかもしれません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら