注目された「八潮」の地盤、氷河期から続く変遷 「見えない地盤のリスク」 陥没事故が示した教訓

前編の記事では総論的な一般論を述べたが、それぞれの地域の歴史をひもとくと、過去からさまざまな歴史を経て現在に至っていることがわかる。大規模な道路陥没が起きた埼玉県八潮市付近は中川低地に位置し、地表から30~50m程度まで軟弱な地盤が続いている。その歴史を紐解いてみる。

かつて東京周辺は低湿地だった

八潮付近の土地の成り立ちは、今から約2万年前をピークとした、地球が経験した最後の氷河期(最終氷期:以後「氷河期」と記載)にまでさかのぼる。

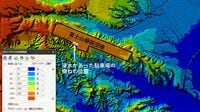

今から気温が5~6度ほど寒冷(諸説あり)であったとされる氷河期には、現在に比べて海面が120mほど低下していた。下図の黄土色の範囲がおおむね深さ120mまでの海域である。海岸線は現在よりはるか沖合いの大陸棚付近に位置しており、東京湾も全域が干上がった状態になっていた。

氷河期に東京湾に注いでいた川は1本の大河(古東京川)となり、浦賀水道を通って太平洋に注いでいた。その中には利根川も含まれる。利根川は、現在では千葉県銚子市の北に注いでいるが、江戸時代初期までは荒川と合流して現在の中川の場所を東京湾に注いでいたところ、徳川氏が江戸に入って以降「東遷」させた歴史がある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら