注目された「八潮」の地盤、氷河期から続く変遷 「見えない地盤のリスク」 陥没事故が示した教訓

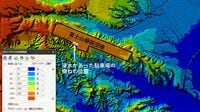

現在の中川はさほど大きな河川ではないが、かつては大河であり、海面が低い時期には川の流れが地盤を浸食して、場所によっては深さ60m以上にも及ぶ谷を作っていた。氷河期にはこの谷を川が流れており、川の周囲には低湿地帯が広がっていたと考えられている。

今から1万3000年前の縄文時代になると、徐々に温暖となり海面の上昇が始まった。約1万年前ごろから中川低地の谷にあった低湿地にも海の影響が及ぶようになる。

そして最初は河川の河口近くの汽水域から、徐々に入り江の干潟のような環境となっていく。約9000年前以降は海が広がり始めて内湾が拡大し、約6500年前の海が最も広がった時期には海面が現在より2~3m高かったとされ、湾が最も内陸部まで入り込んだ。

その後海面は徐々に低下し、約5000年前以降に湾だった地域は徐々に干潟となり、その範囲はだんだん現在の東京湾側に狭まっていった。

約3000年前から約1000年前までには、大半の地域が陸地となった。この陸地は乾燥した高台の土地ではなく、利根川や荒川などが注ぐ、河口付近の三日月湖や湿地、沼地のような様相が広がる低湿地帯であった。

八潮市HP「八潮の沿革」によると、八潮付近では今から6000年前頃には奥東京湾と呼ばれる遠浅の海だったが、

八潮を含む東京都・埼玉県東部に広がる低地には、

律令時代に京都から東北地方への主要ルートとなった「古代東海道(古東海道)」があるが、当初は現在の東京都内を通らず、今の神奈川県三浦半島から千葉県房総半島の東京湾口部を海路で渡っていた。最短距離で7kmの海路も決して容易な旅ではなかっただろうが、低湿地を通行する困難さがうかがえる。

「古地図」から読み解く

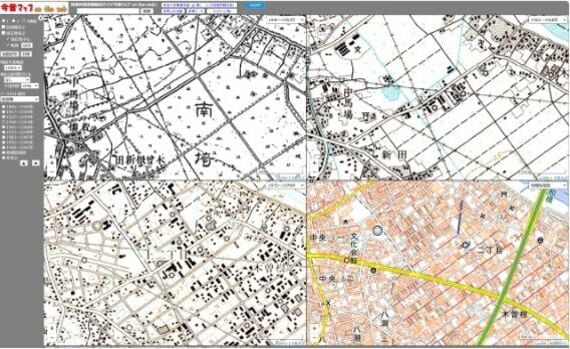

明治時代以降の歴史を知るには古地図も参考になる。古地図を無料で閲覧できる「今昔マップ on the web」というサイトもある(人口の少ない地域では未対応の地域がある)。

下図のように、4画面で年代を追って土地の変遷を知ることもできる。八潮市付近も戦前は水田と元々の集落が広がる土地であったが、戦後に住宅や工場が増えていったことが理解しやすい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら