注目された「八潮」の地盤、氷河期から続く変遷 「見えない地盤のリスク」 陥没事故が示した教訓

そもそも、近代的な技術や科学的な知識、観測技術を持たない先人たちは、その土地の適正に合った土地利用をしてきた。

低湿地だった場所は水田に適した場所として利用し、比較的地盤が良く水害に遭いにくい、周囲より小高い場所(

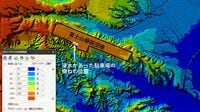

2万年前の氷河期以降から八潮市付近(中川低地)の歴史をたどってみると、湿地から干潟、内湾となり、海が引いた後も低湿地、水田として利用されてきた変遷が見えてくる。

同じ海とはいえ、九十九里浜や鹿島灘のような波の強い外海では、きれいな砂浜が広がっている。一方、波が弱い内海の入り江では、

低湿地帯のような場所では、さらに細かい泥や葦(よし)など湿性植物の遺骸が堆積してできた、軟弱な土がある場所となる。

このような軟弱な土が堆積する期間が長かったことで、

戦前まで八潮付近を含む低湿地の大半は低平で水を得やすい土地で、稲作の適地として水田に活用されていた。しかし戦後に高度成長期を迎えると、都内近郊では住宅街や工業用地が不足。水田として使われていた土地も開発が進み、ほとんど水田を見ない場所が増えていった。

地面の下に眠る「地球と人の歴史」

人口が増加し、地上の大半が生活や工業生産の場となると、地下の利用やインフラの拡大が広がった。水田だった風景は失われ、軟弱地盤の痕跡が一見するとわからない都市へと変貌していったのだ。

こまめに土地の歴史を追っていくと、普段何気なく通っている、住んでいる土地の地面の下には、地球と人の歴史(地史)が眠っている。地盤や地形の話は小難しい、とっつきにくい話ではなく歴史の延長線上にあり、今を生きる我々もまたその歴史の中に生きている存在である。

ぜひ住んでいる街や生まれた故郷、また出先の町の地盤の歴史を知る意義や楽しさに気づき、「地面の下の世界」に関心を持つ方が増えてほしい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら