真の読解力を鍛えるために真っ先にするべきこと 読解力を構成する「3つの力」とは?

いきなり「問いを作れ」と言われても……と困惑する方がほとんどではないだろうか。しかし、これが、世界というものなのだ。文章というものは、世界を描写・解説した一つの媒体にすぎない。私たちは、その媒体をとおして、世界を知る。世界には、もともと傍線など引かれていない。

さて、先ほどの文章の場合、たとえば最後の一文について問いを立てると次のようになる。

──問い「『今・ここ』の中に閉じこもる必要がある」とあるが、なぜそう言えるのか。

真の読解力とはどのようなものか?

今は問いを作る話をしているのだが、一応答えも示しておく。答えは、「私たちは、時間と空間を超越する想像力によって苦悩を味わうことになるから」などとなるだろう。

ともあれ、こうした問いを自ら作り、その上で答えを出すこと。それができてこそ、真の読解力があると言えるはずだ。他者に与えられた「問い」に答えているだけでは、真の読解力とは呼べない。

読み解くべき対象は、文章だけではない。表、グラフ、図、イラスト、漫画、写真・画像、あるいは音声、映像。これら全てが、読解の対象である。しかし、そうした幅広い対象、すなわち世界には、そもそも傍線は引かれていない。したがって、真っ先にすべきことは傍線を引くかのごとく問いを作ることであり、獲得すべきはそのための技能である。

あらゆる対象について、問いを発する力。私はここで、それを「発問力」と名づけたい。

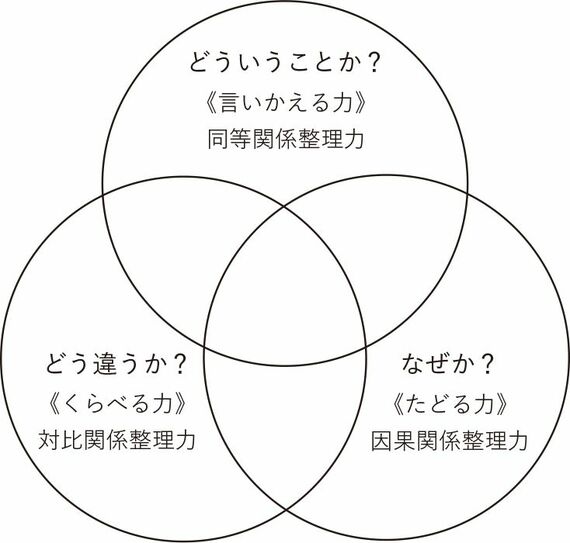

結論から言うと、世の発問という発問は、わずか3つに集約される。

①どういうことか? と問う力

②どう違うか? と問う力

③なぜか? と問う力

もちろん表現はいろいろありうるが、本質的にはこの3つにまとめられる。発問力とは、「世界」をいつもこの3つの見方で眺め、どこにでも「傍線」を引いて、問いを生み出す力である。そして、この「発問力」は、「読解力」と表裏一体になっている。読解力は、次の3つに定義できる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら