真の読解力を鍛えるために真っ先にするべきこと 読解力を構成する「3つの力」とは?

①~③のような形を避け、④のように整理する力を、「くらべる力」と呼ぶ。

会話なら伝わっても、文章では不十分

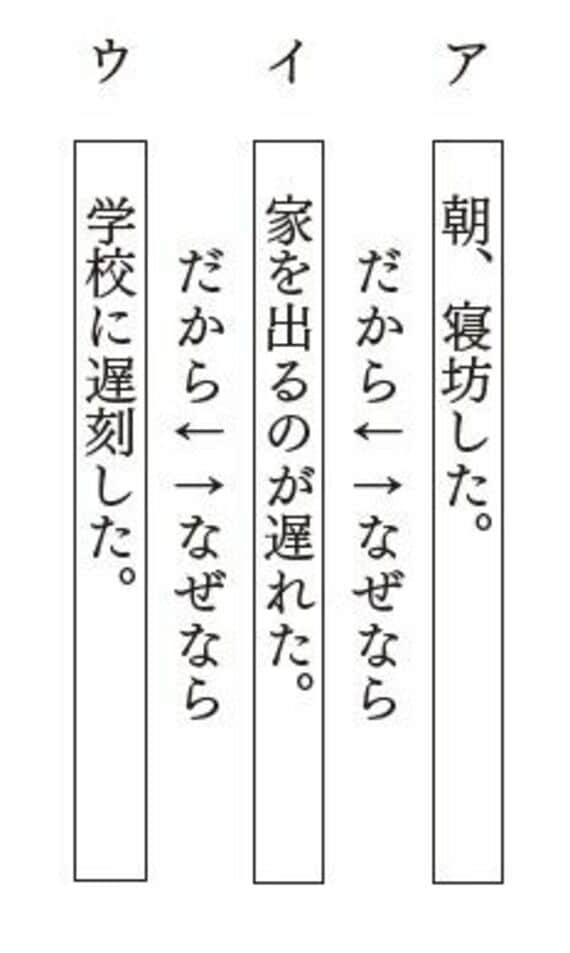

「たどる」というのは、次の図のように、各地点を一つずつ進んでいくイメージである。

「なぜ遅刻したんだ?」という教師の問いかけに「朝、寝坊したからです」と生徒が答える。普段の会話なら、これでも伝わるかもしれない。しかし、文章をより正確に読み解こうとする場面や、相手を説得するための文章を書くような場面では、不十分である。

私たちは、ついつい、結論「ウ」から遠いところにある「ア」を答えてしまう。しかし、たとえ寝坊しても、遅刻せずに間に合うことが多いのではないか? 実際のところ、寝坊して遅刻に至る確率は、せいぜい10パーセント程度ではないのか。ならば、妥当な「遅刻の理由」は、ア「寝坊したから」だけではなく、「朝、寝坊したことで、家を出るのが遅れたから」(ア+イ)ということになる。

このように、相手の常識に頼ってしまい抜けがちになる「イ」を入れて、より丁寧に要素をたどっていくのが、「たどる力」の基本である。いわば、急行列車を各駅停車にする力、それが「たどる力」である。

ここで説明したのは発問力・読解力の根幹となる3つの技能についてだ。私たちの世界には、もともと傍線など引かれていない。その世界を見ている、感じている人間が自ら、「これは、どういうことなのだろう?」「これは、あれとはどう違うのだろう?」「これは、なぜなのだろう?」と疑問を持ち、問いを投げかけ、その答えを自ら見出すことで、発問力・読解力は高まっていくのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら