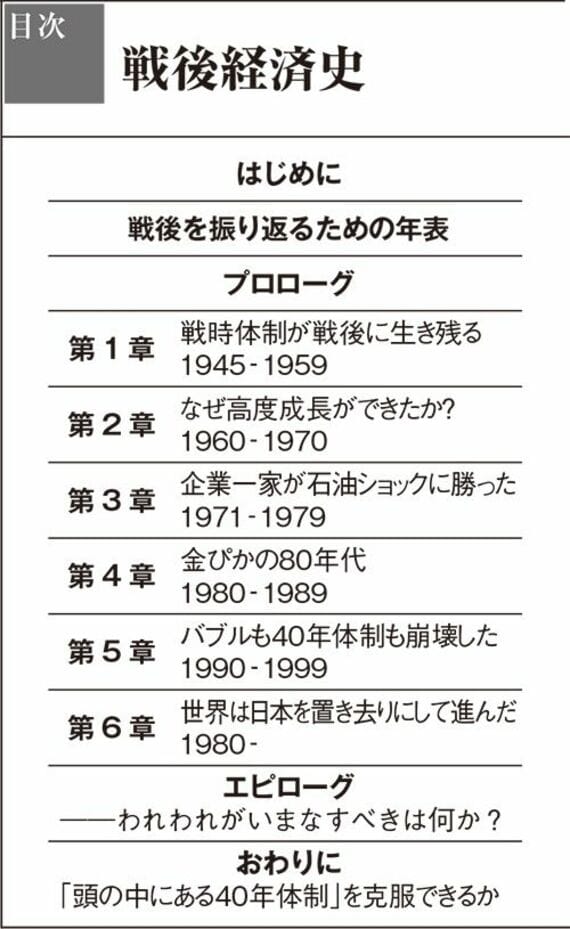

われわれは70年に及ぶ「長い戦後」を生きている。「戦後」の時間的な起点を1945年8月とすることについては幅広い合意が得られるが、戦後の政治や経済を支えてきた体制がどの時点で形作られたのかをめぐっては、さまざまな議論がある。

教科書的な説明では、財閥解体や農地改革などの民主化政策によって、戦前とは違った自由な経済体制が確立され、そこに誕生した新たな企業が日本経済を牽引していったというのが戦後経済史の出発点ということになるが、本書にはこの通説とは異なる興味深い見方が提示されている。

「1940年体制史観」とは

それは、戦前の国家総動員体制のもとで形成された経済システム(間接金融を通じた資金の配分、企業別労働組合を通じた協調的な労使関係、経済活動に対する政府の広範な介入など)が戦後も生き残り、総力戦経済体制のもとで戦後復興と高度成長が成し遂げられたという「1940年体制史観」だ。

この体制は、重化学工業中心の産業構造と垂直統合型の生産方式にうまく適合するものであり、戦後の経済成長を実現するうえで大きな役割を果たしたと著者は評価する。変動相場制への移行と石油ショックの発生に際しても、経営者と従業員が運命共同体である「日本型経営」のもとで日本経済は見事にこの危機を乗り越え、1980年代には世界経済における日本の地位が飛躍的に高まった。

だが、ちょうどバブルが始まった頃から「1940年体制」は経済環境の変化に対応するうえでの桎梏(しっこく)となっていく。情報通信技術の発達と水平分業型の生産方式の展開に対して、「1940年体制」は不適合なものだったからだ。「1940年体制の軛(くびき)」は「現在の日本においても、日本経済の発展を阻害し続けている」と著者は言う。

本書を読んでいて印象に残るのは「違和感」という言葉が繰り返し登場することだ。この「違和感」は、株価・地価のバブルや過度の円安によって、経済がその実力と乖離する形で推移していってしまうことへの疑問を表すものであると同時に、経済活動に対する政府の積極的な介入を是とする政策思想が復活しつつあることへの懸念の表れでもある。

この疑問と懸念は、「われわれはいまどこにいるのか」という本書の視点、すなわちアベノミクスの評価にも及ぶ。賃上げをめぐる政労使会議での協議の様子や成長戦略に期待を寄せる一部の経営者の反応をながめていると、著者の懸念は杞憂とは言えなさそうだ。安倍晋三首相が取り戻そうとしているものは、保守というよりは戦前の意味での「革新」なのかもしれない。

野口 悠紀雄(のぐち・ゆきお)

早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問。1940年生まれ。東京大学工学部卒業。大蔵省入省。米イェール大学でPh.D.(経済学)を取得。一橋大学教授、東大教授、米スタンフォード大学客員教授、早大大学院ファイナンス研究科教授などを経る。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら