精神科医も悩む「患者本人が望まない入院」の問題 必要であっても日常的な罪悪感を抱えている

双極症(躁うつ病)というのは、特に理由もなく躁状態とうつ状態を生涯で繰り返す病気である。その背景には生物学的基盤、つまり、脳の生理学的・生化学的異常があると言われており、言ってしまえば将来的には神経疾患の一種として扱われる可能性があるであろうというのが、近年の精神医学的なものの見方である。なので、躁状態だ!と思ったら話をあれこれ聞いたりするよりもとりあえず薬を投与するのが第一選択の治療となっている。

一方で、躁状態というのは心理的にも出現することが知られている。例えば大変落ち込むような状況になった人が、かえってハイテンションになっていろいろ活動しだすような場面は見たことないだろうか。これは躁うつ病になったというわけではなく、そういう心の動きである。

「病気」と「心」どう折り合いをつけるべきか

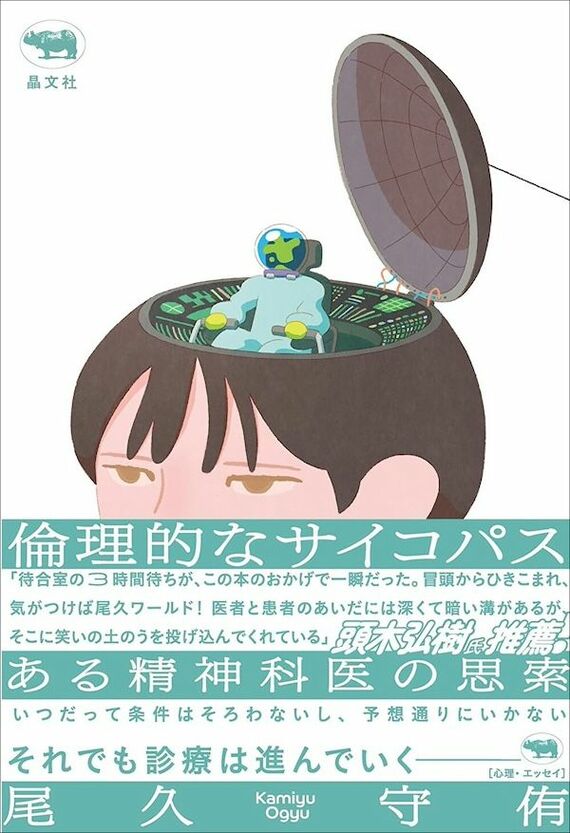

しかし、生物学的な躁状態、つまり躁うつ病の躁状態にあると思われる人も、話を聞いているうちに、なぜこの人は躁状態にならざるを得ないのか、ということが理解できるようになったりすることがある。そういうとき私は「病気」ではなく「心」を見ているわけだが、一方で間違いなく「病気」の部分もあって、薬を飲まない限りはある程度以上は改善しないであろうと分かる部分もある。一方で、それは本人には理解されないので、本人の意にそぐわない投薬をしない限りいつまでも改善しないという状況が生まれる。

医療の一般常識としては、やはり明らかに病気の部分は放置しておかずに強制介入するのが予後が良いわけだが、何十人かに一人くらい、あれ、これは本当に強制介入するのがいいのか……と思う人がいて、そういうときは慎重な判断が必要になってくる。

また、「心」をみずに「病気」のみをみて投薬すればその場での症状は改善するが、落ち着いたあとの診察では、「病気」をみるだけではなく「心」をみないと再燃しやすい気はしている。強制医療は法的なものなので「病気」の側面で議論されるが、「心」の側面をみていると、どう折り合いをつけるべきか、ということでいつも悩んでしまう。

この辺りの日常的な罪悪感と、医療の話題を見たくない感じは結びついているのだと思うが、おそらくスパッとできないものではあるので、いつまでも悩み続けているのが正解なのかもしれない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら