鎖国政策の目的は、強大な隣国からの影響を避け、自国固有の文化や伝統を守ることであった。この政策から転換したいまも、公式な場では伝統衣装を着用し、一般家屋も伝統的な建築様式を守り、学校では国語であるゾンカ語を教えることが義務付けられている。

これをGNH的文脈に位置付けると、「比較するものがなければ、限りない欲望にまみれることもなく、満足を感じやすい」と理解できる。皆がゾンカを着て、エマダツィを食べて、伝統家屋に住み、衣食住すべて同じようだったら「もっと豊かになりたい!」などと思う機会もないだろう。

ブータン研究を長年行ってきた今枝由郎氏は、ブータン人気質を「かつて一度も外国の支配下に入ったことがなく、頑なに鎖国を続けてきたために、外国人に対して何らの偏見もコンプレックスも持たない。自尊心を失うことなく、かといって肩肘張ることもなく、ブータン人はあるがままにブータン人自身である」と記している。

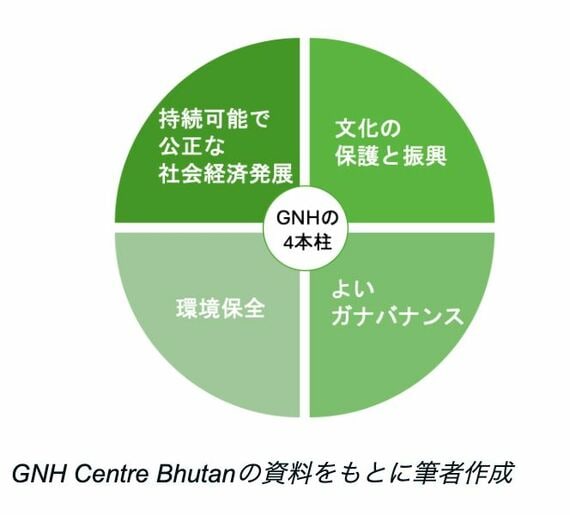

GNHを形作る「4つの柱」

③ 自国文化や伝統を重んじる教育・政策

GNHは単なる思想や哲学ではなく、政策だ。GNHに基づく政策には4本柱がある。しばしば「ブータンは幸福を追求し、経済発展を重視していない」と言われるが、これは正確でない。①で述べた通り、経済発展の重要性も認めており、GNH1つ目の柱は「持続可能で公正な社会経済発展」だ。

2つ目の柱「文化保存」は、ブータン人としての誇りとアイデンティティを持てることが幸福につながる、という思想に基づくもので、②で述べた伝統衣装の着用やゾンカ語教育などが該当する。食もアイデンティティの1つであることは言うまでもない。「国民料理」というものは世界各地で国民統合の象徴として使われてきた歴史があるが、エマダツィもそうなのかもしれない。

GNHという概念を提唱したのは、第四代国王だ。初めて口にしたのは1979年にキューバで開かれた非同盟諸国首脳会議でのことだそうだが、その国王と親しかった今枝由郎氏が、2004年7月に面謁したときにGNHについて国王が語られた話として以下を記している。

ブータン 変貌するヒマラヤの仏教王国(今枝由郎著、大東出版社)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら