自販機で400円「ヒラメの刺し身」売る家族の物語 企業理念は「臨機応変に対応」挑戦した直販の道

「周りからは『ブリをすればいいのになんでヒラメ?』と言われました。でも人がせんことが好き。あと、将来を見据えたらヒラメみたいな高級魚志向になるかもしれないと考えて選びました」

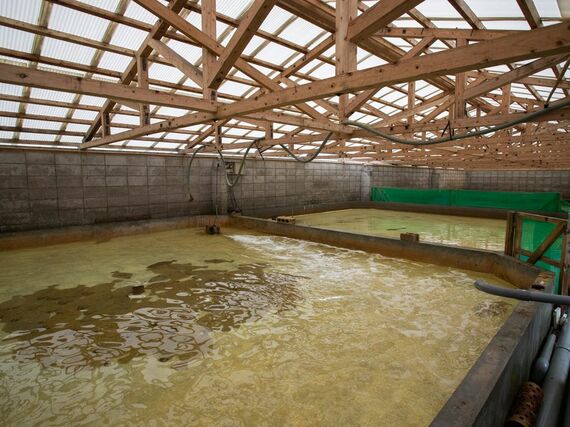

その頃、いけす料理屋が鹿児島のあちこちに増えていたという。店内に大きな水槽を設置して、さばく直前までそこで泳いでいた魚を刺し身にして客に提供するスタイルだ。新鮮さと、目で楽しめる雰囲気を売りにしていた。

「あるいけす料理屋でヒラメの造りが確か1万円やったかな。ブリと比べて1キロ当たりの相場がずっと高い。こんなにするんだったら儲かるねって」

ブリはキロ1000~1200円、ヒラメは天然物ならキロ1万円、養殖物でも5000~6000円くらいの相場だった。もちろん捌きやすさや歩留まり、育てやすさ、飼料転換効率などの条件が違うため単純比較はできないが、それでも圧倒的にヒラメが高かった。

ヒラメは昭和40(1965)年に近畿大学で種苗に成功、昭和44(1969)年には人工親魚から採卵して人工ふ化させる完全養殖に成功していた。その後ヒラメ養殖は全国に普及していくが、森さんが取り組んだのはかなり初期の頃であった。

当時の森さんの職業は車の整備士。まったくの異業種からの参入である。

「整備士免許を持っていて兄さんの整備工場を手伝っていたけど、高校の時から小さくてもいいから社長になりたい願望が強かった。クラウンとかセドリックとか、3ナンバーの高級車に憧れて。社長になってああいうのに乗りたいなと、それが始まりやったのかな」

軽トラックで自ら市場へ行き、売りながら学ぶ

本格的に養殖に乗り出す前に、鹿児島県垂水市の水産試験場に頼んで半年間勉強させてもらうことに。

「ヒラメから卵を絞り出して、掛け合わせて、ふ化をするところまで勉強しました。養殖業者で採卵やふ化もやったことあるのは珍しいかもね。漁業未経験だったからそこまでせんとね」

その後、他にもヒラメの養殖を検討していた人たちとグループを組み、共同出資で始めた。経費を抑えるために、水槽はコンクリートではなくコンパネに防水シートを張って対応する。それでも初期費用がかさみ、一時期は銀行だけでなく親戚からもお金を借りることになるが、ヒラメが成長して売れるようになるとすぐに軌道に乗った。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら