消失危機!「輪島塗」は復活できるのか【前編】 能登半島地震で「甚大被害」職人を取材すると…

輪島市役所漆器商工課から取り寄せた「1980年から2022年までの輪島漆器関連従業者数推移」の表によると、1980年から1990年、つまりバブル全盛期までは従事者数は右肩上がりで増えている。

ピークの1990年には、挽物師は28人、曲物師は15人、指物師は69人、刳物師は19人。塗師屋では1806人が働いていた。

しかし、その年を境に急激に輪島塗の事業従事者はどんどん減っていく。

2022年には、挽物師は11人、曲物師は2人、指物師は20人、刳物師は8人。塗師屋は680人といずれも半数以下に。しかも残っているほとんどは高齢の職人だ。

「後継者問題」に直面するなかで起こった能登半島地震

輪島塗をどう継承していくか。そんな課題が積もるなか、2024年能登半島地震が襲ったのだ。

地震発生時、赤木さんは東京にいた。輪島の工房へ急ぎ向かってみると、耐震性のあった建物は無事だった。

しかし工房の中はぐちゃぐちゃ、そして停電に断水。生活はできない状況だった。また、共に働く6人の工房の職人が住んでいた家は全壊。職人たちは金沢への二次避難を余儀なくされた。

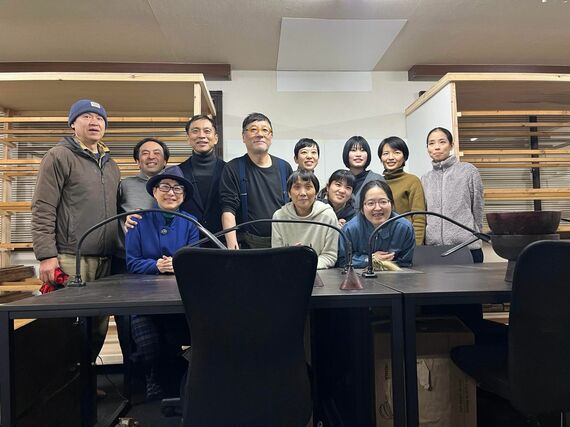

輪島での仕事はしばらく不可能になる。そう思った赤木さんは職人たちが二次避難をしている金沢での仮工房をすぐに開設した。

「幸いにも木の仕事道具は無事でしたし、漆も一部は残っていました。漆器業に携わる事業者には道具や材料に対する支援金は比較的すぐに出ました。さらにインフラが壊滅した事業者には金沢市が不動産を提供してくれました。そこで2月10日には金沢に仮工房を作り、上塗り以外の作業を進めることにしました」

職人はスポーツ選手と同じだ。手を動かしていないと技術は一気に鈍る。若い弟子のためにも一刻も早く仕事をできる環境を整えたいと赤木さんは金沢へ仮工房を作ることを決意したのだ。

自分たちの仮の基盤はできたが、一緒に働いていた職人たちの安否がわからない。一人ずつ連絡をとろうと試行錯誤していくうちにじわじわと一番の問題に気がついていく。

それは、人材の流出と職人たちの廃業だった。

*この記事の続き:消失危機!「輪島塗」は復活できるのか【後編】

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら