2050年の「未来のエネルギー」と見られてきた核融合発電がにわかに活気づいている。2030年代の前倒し実現へ向けてさまざまな技術が勃興、巨額の投資マネーが押し寄せている。

愛知県一宮市にある菱輝(りょうき)金型工業の金属加工工場では、現在、核融合発電に不可欠な重要部品が造られている。1億度以上の超高温プラズマを閉じ込めるための高温超伝導コイルを収める「コイルケース」だ。

菱輝金型は、これまで主に航空・宇宙や自動車向けの部品加工を受託してきた。大型金属の切削加工技術に強みを持ち、加工する部品はボーイング機からイプシロンロケット向けまで幅広い。

だが、目下もっとも注力しているのは核融合部品だという。原康裕社長は「自動車、航空機に続いて、核融合を次の事業柱にしたい」と意気込む。

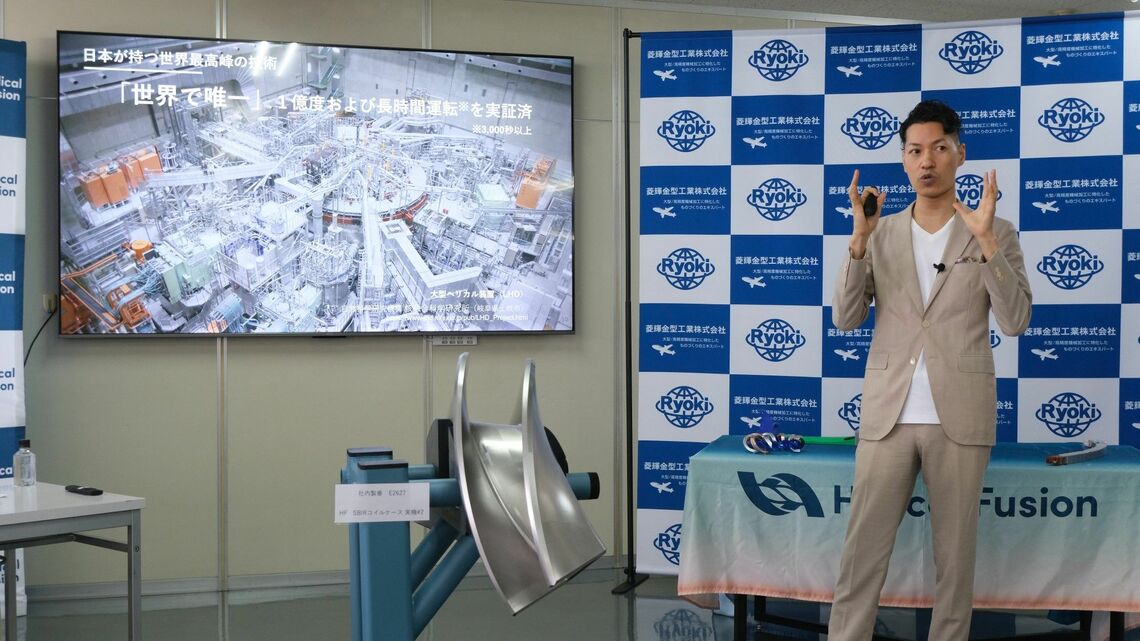

コイルケースの納入先は9月11日に業務提携を締結した、Helical Fusion(ヘリカルフュージョン)。岐阜県にある世界有数の核融合の専門研究機関「核融合科学研究所(NIFS)」の研究者らが2021年に立ちあげたスタートアップだ。

核融合発電は、太陽の中で起きる核融合反応を人工的に再現し、「燃料1グラムから石油8トン分に相当する」と言われる莫大なエネルギーを取り出す。燃料となる水素同位体は海水から無尽蔵に採取でき、発電時にCO₂(二酸化炭素)も排出しない。資源の少ない日本にとってはエネルギー自給率向上にもつながる夢の技術と目される。

「あと1歩で実現できる」

一方、その実用化の難しさから核融合は「永遠に30年先の技術」と言われ続けてきた。だが、ヘリカルフュージョンが実証を進める大型装置では、1億度の超高温プラズマの実現や約1時間の定常運転にすでに成功しており、2030年代の定常発電は射程内とする。田口昂哉CEOは「30年先ではなく、あと1歩で実現できるところまできている」と強調する。

核融合には複数の方式があるが、同社では二重らせん状にねじれた超電導コイルで作った磁場でプラズマを閉じ込める「ヘリカル方式」を開発する。国際的な核融合実験炉「ITER(イーター)」などで採用される「トカマク方式」とは異なり、プラズマ中に電流を流す必要がないため連続定常運転が可能で、装置が小さく、投入エネルギーも少ないとされる。これにより、実用可能なレベルでの核融合発電の実現を目指す。

最大の課題は、その複雑な炉の構造だ。複数の部品を繋げてドーナツ状にするため、切削加工にはずれが生じないよう誤差数ミリ範囲での精密性が求められる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら