「たまプラーザ」は、豊かな自然や子育てしやすい環境、マンションの供給、商業施設「たまプラーザ テラス」の存在などにより、子連れファミリーや若者で賑わい続けている。

一方で、はじめに宅地開発された頃から月日が経ち、駅から離れたエリアでは住民が高齢化しているのも事実だ。「たまプラーザ」という街は、高齢化にどのように対応しているのか。街の歴史をたどりつつ、紐解いていこう。

田園都市線の開通を機に人口が増加

「たまプラーザ」のある横浜市青葉区域は、昭和30年代後半の高度成長期を迎えるまで、静かな農村地帯であった。

1966(昭和41)年の東急田園都市線の開通を機に、急激な人口増加が始まる。たまプラーザ駅も同年に開業した。

駅名は当初、地名と同じ元石川とされていたが、当時の東京急行電鉄社長であった五島昇氏によって「たまプラーザ」と命名された。プラーザは、スペイン語で「広場」の意味である。周辺の住宅地は、「美しが丘」と名付けられた。

1969(昭和44)年、のちに一部が青葉区となる緑区が誕生。当時の青葉区の人口は、5万人程度であった。

その後も大規模な宅地開発が進み、1994(平成6)年11月6日に青葉区が誕生した。

「たまプラーザ テラス」が誕生

1982(昭和57)年、東急はたまプラーザ駅北口に、東急百貨店と専門店で構成される「たまプラーザ東急ショッピングセンター」を開業する。

一方、駅南口は、第一種住居地域などに指定されており、建物の高さや容積率が制限されていたことから、住宅展示場や駐車場など暫定的な利用しかできなかった。

しかし東急が地権者らとともに横浜市に働きかけた結果、2002年11月に、横浜市がたまプラーザ駅周辺地区の開発について都市計画を決定した。

2005年5月に、たまプラーザ駅周辺地区開発計画の概要を策定。本計画の目的は、線路の南北を一体化し、街全体を活性化させること。線路を挟んで南北の高低差を人工地盤で覆い、駅を取り囲むように低層商業施設を配置することになった。

2006年11月、「たまプラーザ東急ショッピングセンター」を含めた施設全体の名称を「たまプラーザ テラス」に決定する。

まず、2007年1月に「サウスプラザ」がオープン。その後、2007年10月に「ゲートプラザ(第1期)」、2009年10月に「ゲートプラザ(第2期)」と、棟ごとに段階的に開業した。「たまプラーザ東急ショッピングセンター」はリニューアルされ、「ノースプラザ」と名付けられた。

2010年10月7日の「ゲートプラザ(第3期)」の開業をもって、「たまプラーザ テラス」はグランドオープンを迎えた。

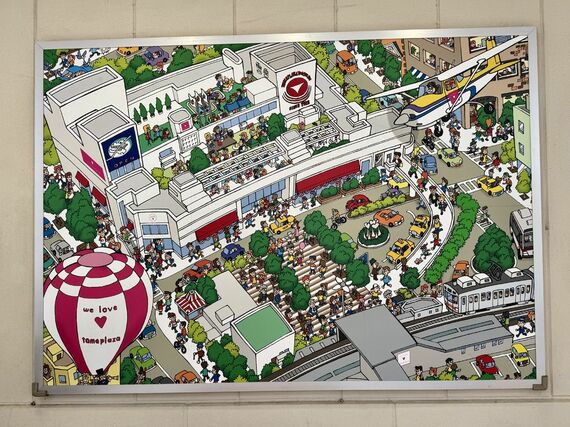

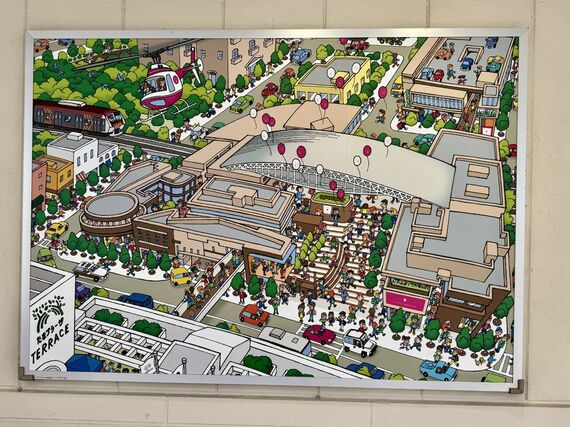

「たまプラーザ テラス」には、1982年の「たまプラーザ東急ショッピングセンター」と、2010年の「たまプラーザ テラス」のイラストが並んで飾られている。

さらに2013年に「たまプラーザ テラス リンクプラザ」がオープンし、「たまプラーザ テラス」は今の姿となった。

東急と横浜市は「次世代郊外まちづくり」に取り組んでいる

「たまプラーザ テラス」がグランドオープンした2010年時点で、たまプラーザの街はすでに宅地分譲から50年以上が経過しており、住民の高齢化や建物の老朽化が顕在化していた。

これを危惧した東急は、2012年に横浜市と「次世代郊外まちづくりに関する包括協定」を締結。産・学・公・民が一体となって、既存の街の持続・再生に取り組むことになった。モデル地区として、たまプラーザ駅北側の美しが丘1・2・3丁目が選定された。

2丁目は比較的新しい住宅が多いが、1丁目は1960年代に建てられた団地が大部分を占める。3丁目は駅から最も遠く、65歳以上の割合が30%以上と高齢化が進んでいるエリアだ。

東急は協定締結から5年目の2017年に、活動拠点として「WISE Living Lab」を整備した。「エネルギーと暮らしのギャラリー棟」、「コミュニティと住まいのコンサル棟」、「まちづくりと住まいのギャラリー棟」の3つで構成され、カフェも併設されている。

「次世代郊外まちづくり」には、「コミュニティ・リビング」という理念がある。「コミュニティ・リビング」とは、住宅から歩ける範囲に買い物・医療・コミュニティ活動など、生活に必要な機能をそろえる考え方である。

この「コミュニティ・リビング」を具現化したのが、2018年に東急が開発したマンション「ドレッセWISEたまプラーザ」だ。低層階に、住民以外も自由に利用できるコミュニティカフェや保育園、コワーキングスペースのある「CO-NIWAたまプラーザ」が設けられている。

「ドレッセWISEたまプラーザ」の一部は優先販売が実施され、周辺エリアに家を持つ住民の住みかえ需要により、即日完売したそうだ。坂が多く、店舗がないエリアから、駅近で利便性の高い場所に住みかえた人も多かったのだろう。

「WISE Living Lab」と「CO-NIWAたまプラーザ」は地域に開かれており、実際にカフェやコワーキングスペースが地域の人々に利用されていた。しかし、いずれも駅から徒歩10分圏内と、元から利便性の高いエリアである。

駅から離れ、店舗があまりなく、坂だらけで移動が大変。建物が老朽化し、高齢化も進んでいる。「コミュニティ・リビング」の拠点が本当に必要なのは、そんなエリアではないだろうか。

古くから人気の街「たまプラーザ」の行く末

郊外住宅地の高齢化は、日本全国で起きている。高齢化に歯止めがかからず、寂れてしまう街も少なくない。

現在、活気のある「たまプラーザ」では、街を持続・再生する「次世代郊外まちづくり」が進められているが、建物の老朽化や人口の高齢化といった課題は依然として存在する。

「たまプラーザ」は今後も新陳代謝を繰り返し、賑わい続けるのか。その行く末を見守りたい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら