日本企業は量的な拡大には大きな関心を示すが、利益率の上昇という質的な側面には大きな関心を払わない。その背後には、持ち合い構造があるために、株主の利益向上要請が強くないということがあるのだろう。事業にとって本当に必要なのは量的拡大ではなく、利益率の向上だ。そうした観点に立つならば、新興国に向けた事業シフトは、決して望ましいものではない。

この側面においても、「無理して働くのではなく、これまでの蓄えの効率的な運用を考えるほうが得策」という結論が導かれるのである。日本はそうした状況変化に直面している。それは、経済活動の成熟化ということである。そうした認識の転換こそが望まれるのである。

7月7日に、二つの注目すべき経済ニュースが報じられた。一つは、経済産業省の幹部職員が、エルピーダメモリ(当時)への支援策に関連したインサイダー取引の容疑で強制捜査を受けたというニュース。もう一つは、九州電力の玄海原発再開の説明会に向けて、九州電力が賛成メールの送信を依頼した件である。

産業政策は、本当は何のために(あるいは誰のために)行われているのか。日本経済のためなのか、それとも政策当局のためなのか。そして、その実行にはどのような手法が用いられているのか? 市民参加というのは、実は企業主導ではないのか? これまでもうすうす気づいていたことが、まさにそのとおりであることが暴露された。産業政策について、われわれは原点に戻って考え直す必要があるようだ。

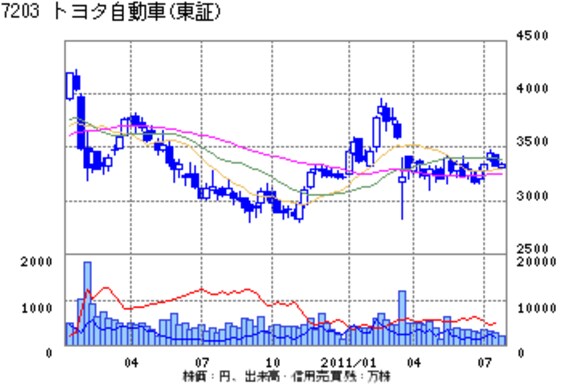

[+画面クリックで詳細チャートを表示 <会員登録(無料)が必要です>]

野口悠紀雄(のぐち・ゆきお)

野口悠紀雄(のぐち・ゆきお)早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授■1940年東京生まれ。63年東京大学工学部卒業、64年大蔵省(現財務省)入省。72年米イェール大学経済学博士号取得。一橋大学教授、東京大学教授、スタンフォード大学客員教授などを経て、2005年4月より現職。専攻はファイナンス理論、日本経済論。著書は『金融危機の本質は何か』、『「超」整理法』、『1940体制』など多数。(写真:尾形文繁)

(週刊東洋経済2011年7月23日号)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら