伝統的に「ヶ」を小さく扱ってきたのが地図の世界で、特に戦前の地形図では顕著だ。

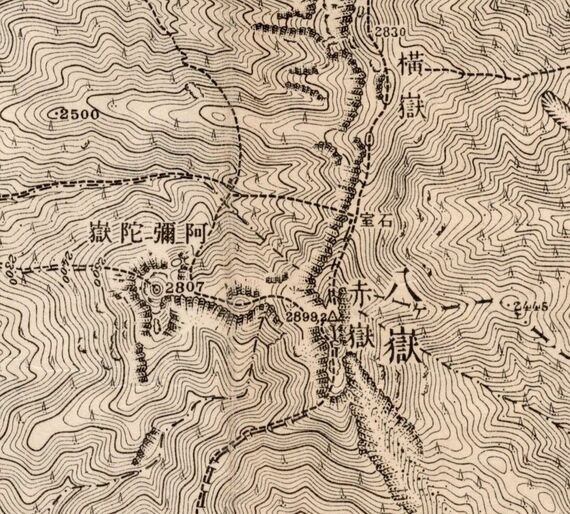

一ノ宮、四ツ谷、千駄ヶ谷などの助字「ノ・ツ・ケ」は漢字のサイズ(字高)に比べれば半分から3分の1程度に過ぎず、字間を広くとる場合に助字は本字に隣接して記され(昭和10年の『地形図図式詳解』によれば「註記ノ右腰或ハ左腰ニ之ヲ書スル」と規定)、「八ヶ嶽(やつがたけ)」でいえば「八ヶ」と「嶽」の2字として扱われている(図を参照)。

要するに漢字の読みを助けるための、漢文に付ける「返り点」やルビなどと同様の扱いだったようだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら