県民の健康チェックができる体制づくりを、福島大学の教員が知事に要望書を提出

国立大学法人福島大学の准教授12人が6日、福島県の佐藤雄平知事に対し、「低線量被曝がもたらす健康影響を矮小化せず、予防原則にのっとって危険の可能性を公に認め、被曝線量を低減するための措置」を取るよう、要望書を提出した。

福島大学の石田葉月准教授は5月にも要望書を提出したが、回答はなかった。今回の要望書は、(1)低線量被曝に関し、県が委託している現在の放射線健康リスク管理アドバイザーとは違う意見の専門家もアドバイザーとして招聘する、(2)福島県が長期の健康影響を疫学的に明らかにするために調査検討委員会を発足させたが、その座長の人選プロセスの公開・説明、(3)同疫学調査の正当性に対する第三者による評価体制の設置、(4)具体的な除染計画(表土の除去、高圧洗浄)などの迅速な作成・公表、(5)県民が外部被曝をどれだけ受けているかチェックできるような体制づくり、(6)内部被曝量を計測するホールボディカウンターの県内病院への設置と支援、無料検診サービスの整備、(7)県民が日常生活を送るうえで余計な被曝をしないためのガイドライン作成とマスク等の日常品の配布、を骨子とする。

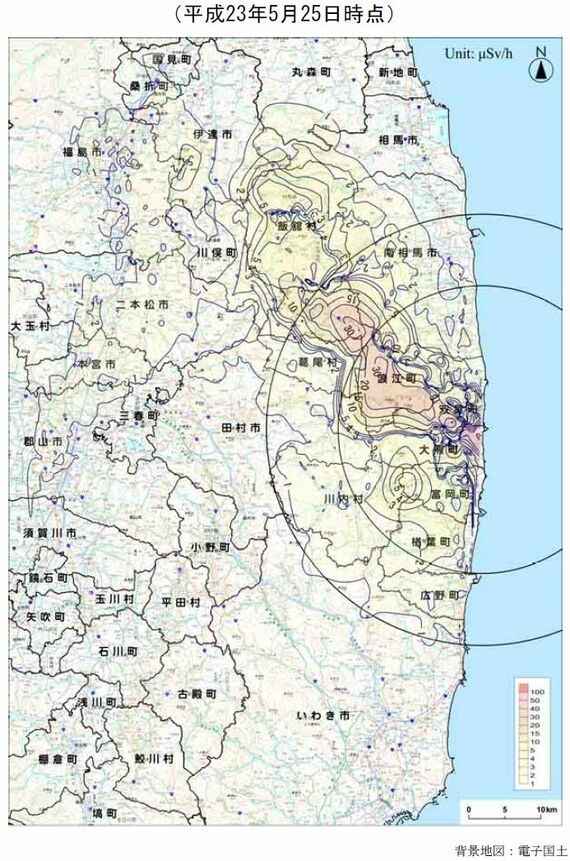

東京電力福島第一原子力発電所周辺を含む浜通り地域はもちろん、福島市や郡山市の中通り、さらには会津地方まで、通常より高い放射線量が計測されている地域は県内に広く及んでいる。特に福島市や郡山市は1時間当たり1マイクロシーベルト以上が計測される日が続いている(文末地図参照)。

日本原子力安全委員会の指針によれば、1時間当たり1マイクロシーベルトの被曝量は「屋内退避」が勧告されるレベルであり、外出時には肌を露出しないなどの対策を必要とする。

石田准教授は、「できるだけ被曝を避けたほうがよいという原則を立て、それに基づいた策を県が主導してほしいのが本心」と今回の要望書提出の真意を打ち明ける。明らかに通常より高い放射線量を受けているなかで、外部・内部被曝ともに将来どのような影響が出るか不安な気持ちを抱える県民が少なくはないというのが現状だ。

また、長期の疫学調査を実施することに対し評価するが、「一方で、短・中期的な健康への影響を心配する県民がいる。県民を調査の“サンプル”としてではなく、健康を守る対象として、県民の健康チェックができる体制を県が主導してつくってほしい」と付け加える。

石田准教授たちが所属する福島大学は東日本大震災の影響で新学期もひと月遅れで開始。キャンパス内でも、学生から低線量被曝に関するリスクを不安がる声が少なくないという。さらに、保護者からも不安の声も多く聞こえるという。

県が招聘した放射線健康リスク管理アドバイザーは「低線量被曝の影響はほとんどない」と主張する。一方で、専門家の間では、「低線量被曝のリスクはゼロではない」「けっしてリスクは小さくない」という意見がある。このように意見が分かれるなかで、一方側のアドバイザーの声だけを聞いて施策を行っているのが福島県の現状だ。その現状に不安視し、同県二本松市のように自治体が独自で低線量被曝に関する対策を打ち始めたところも出てきた。

関東地方でも低線量被曝に不安を感じる者が増えているが、行政の対応が一様ではなく、子どもを持つ親を中心に不安が高まっている。低線量被曝への不安が収まることはなく、不安をできるだけ和らげるような行政からの施策が望まれているのは、福島県だけではない。

■各地域の線量測定値(推定値)

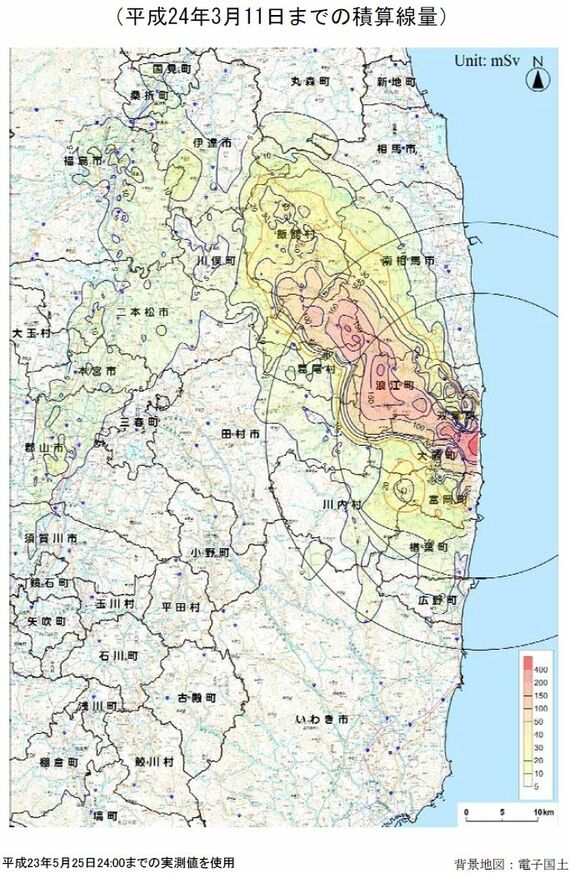

■各地域の事故後1年間の積算線量(推定値)

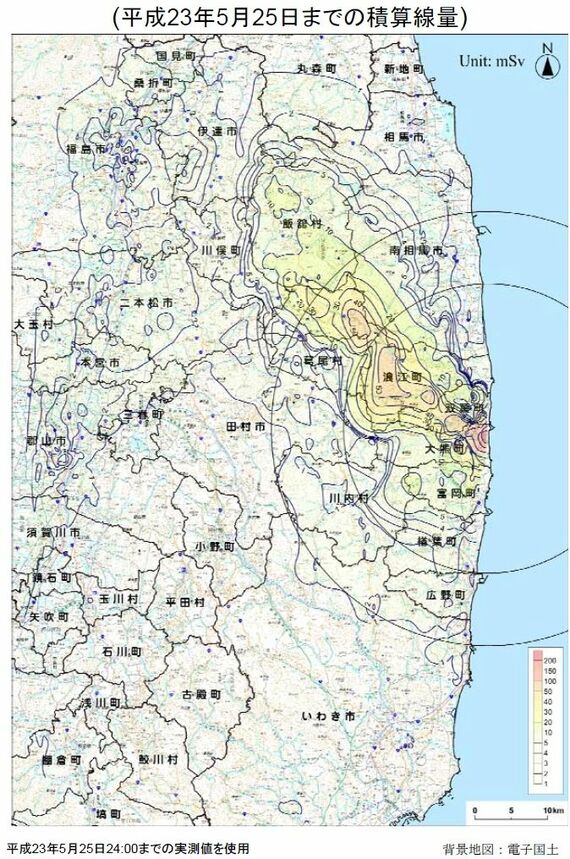

■各地域の事故後5月25日までの積算線量(推定値)

(図出所:文部科学省 写真:東京電力)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら