世界の食卓を大きく変えた日本発の技術 魚群探知機のルーツを知っていますか

兄の清孝は、「音響測探機」の機能を応用すれば、魚の群れを探知できるのではないかと考えていた。もし、魚の群れを超音波で把握できれば、漁師の長年の経験と勘によってきた漁は劇的に変化し、漁獲量は飛躍的に向上する。

しかし、潜水艦とは異なり、「魚の体は大半が水分でできているため、超音波は容易にすり抜けてしまうから、魚の探知など不可能」というのが、意見を聞いた大学教授などの意見だった。

「やっぱし無理のごたるね……」という弟の清賢に、兄の清孝は、「無理かどうかは、やってみらんとわからん」と譲らない。

手探りで始めた「魚群探知機」の開発

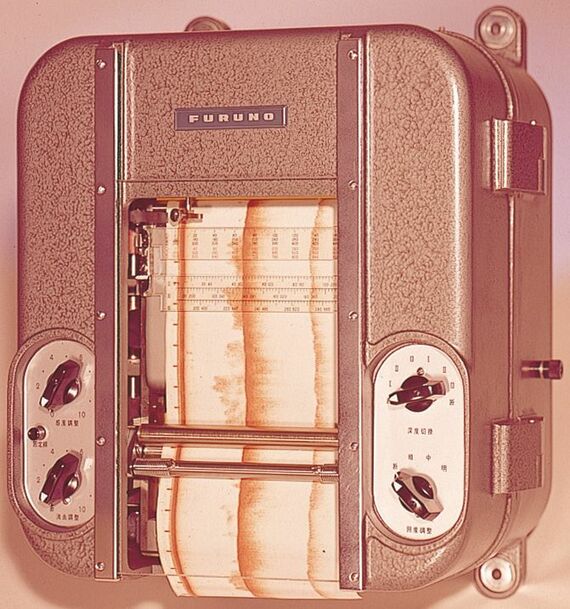

開発初期の魚群探知機。TBSテレビ60周年特別企画「ものづくり日本の奇跡」は、第1夜から第4夜までが、3/23(月)~26(木)の夜10時54分から、第5夜は3月28日(土)夜9時から放送

終戦間もない当時、食糧難で多くの日本人が栄養失調に苦しめられ、餓死する人もいたほどだった。魚も庶民には手が出せないほどの高値で、もし魚群探知機によって漁獲量が増えれば、食糧事情の改善も期待できるだろう。こうして古野兄弟は、手探りで魚群探知機の開発を始めたのだ。

闇市で「音響測探機」を見つけてからおよそ1年後、「魚群探知機」の最初の試作機が完成した。協力を取り付けた漁船に乗せて、魚の群れを追う。すると探知機に魚の群らしい影が映し出された。

「魚だ……魚ですっ!網ば打って下さい」と興奮する兄弟に、「オイの経験では、こがんところに魚はおらん!」と漁船の漁労長。

「絶対おります!網ば入れて下さい!」と、訴える兄弟の言葉を信じた漁労長は、網を打つように指示した。ところが、魚群探知機がとらえていたのは、魚の群れではなく大量のクラゲだった。

「古野電気が作っているのは、探知機ではなくインチキ」。

この失敗はほかの漁師たちの間にも広がり「古野電気」の信頼は失墜、それまで請け負っていた仕事まで失う事態となってしまう。

「結果さえ出れば、風向きはきっと変わる」。

懸命に魚群探知機の改良を続ける古野兄弟だったが、協力してくれる漁船はいなくなってしまった。兄弟が望みを託したのが、長崎から西に70km離れた五島列島で、「桝富丸」という船の網元の桝田富一郎だった。

東京で銀行に勤めていたが、3年前に故郷に戻り、父親の跡を継いでいた富一郎。しかし、「桝富丸」につけられたあだ名は「ドンビリ船」、港での漁獲高はいつもビリだったことから、こう呼ばれていたのだ。

「懸けてみますけん……あんたの夢に」。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら