2日目:なぜ巨費でも米国へ?「臓器移植」日本で進まぬ訳

3日目:割り切れる?「脳死→臓器提供」決断した家族の本音

4日目:夫から親から…生体腎移植を選んだ「家族の決意」

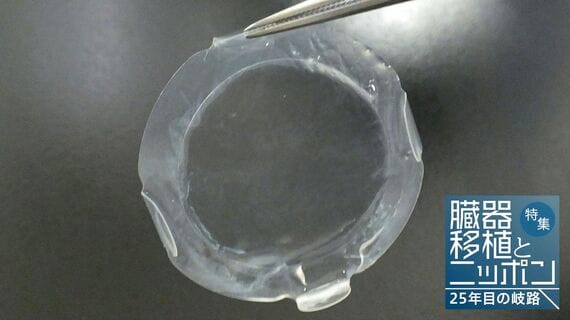

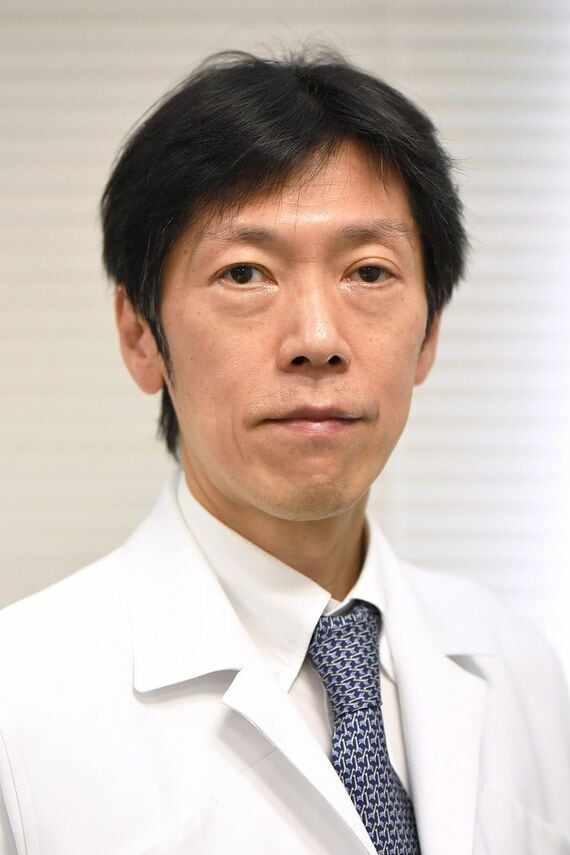

尿をつくる、血圧を調節する、造血ホルモンを分泌するなど、複雑な役割を持ち、再生は困難といわれている腎臓。横尾隆慈恵会医科大学教授(腎臓・高血圧内科)は四半世紀にわたり、その腎臓の再生に挑戦し、臨床への応用の可能性を探っている。

「再生腎臓」目標は5年以内の実用化

現在取り組んでいるのは、慢性腎不全の患者のiPS細胞(人工多能性幹細胞)とブタの胎児の組織を使って腎臓を再生する研究だ。

慢性腎不全は腎機能が徐々に低下し、そのまま放置すると死につながる病気。患者は世界的に増加しており、期待が寄せられている。現在、人工透析などが行われているが、根治策は移植しかない。

「でも、国内のドナーは慢性的に不足しているし、そもそも日本では腎臓病の治療法に重きを置いてこなかった」と横尾教授は話す。

「理由の1つは、腎臓病は悪化しても人工透析という治療手段があるからです。一方、腎移植は脳死下での提供がとても少なく、パートナーや親の腎臓を生体間移植として譲り受けるしかない。いずれにしろ、患者の負担は心身共に大変大きいです」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら