親父が死んで、私は突然「おくりびと」になった 思わぬものを親父と私と家族にもたらしてくれた

リハーサルなしで「納棺師」の仕事を手伝うことに

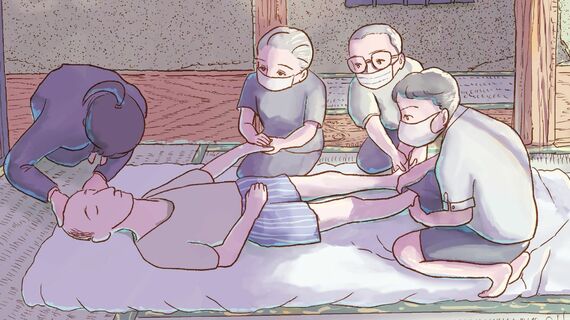

「いっそ、お父様のお着替え、お手伝いされませんか?」

納棺師のすずさんは言った。

「ぼくらが、ですか?」

思わず、問い返した。

「…….あの、やってもいいんですか?」

「もちろんです」

1秒前まで想像すらしていなかった。

自宅の和室。親父は目の前に横たわっている。

着替えさせたことなんか、ないぞ。しかも、死んでいるのだ。親父は。

いきなりリハーサルなしで、私は「納棺師」の仕事を手伝うことになった。

そう、「おくりびと」をやることになったのである。

2021年5月20日。親父が死んだ。実家のある静岡のとある病院で。87歳だった。

親父の病と死は、新型コロナウィルスの感染拡大時期とぴったり重なっている。

親父自身はコロナに罹って亡くなったわけではない。

が、コロナがもたらした急激な社会の変化に、親父は翻弄された。家族も翻弄された。

生きた親父と私が最後に会ったのは、亡くなる8カ月前、2020年夏のことだった。

3カ月間入院していた病院のエレベーターホールで。たった10分間だけの面会である。外部の人間が病院に立ち入ることは、原則禁止されていた。

退院した親父は、自宅には戻らず、そのまま特別養護老人ホームに入所した。

老人ホームででも、親父と会うことは不可能だった。

もちろんコロナ禍の影響である。東京で暮らす私、弟、海外に住む妹、老人ホームから徒歩圏内に暮らす親父の妻=母。誰も、親父と面会できなかった。

老人ホームに入所して半年後の2021年春。体調が悪くなった親父は、再び病院に入院した。

引き続き、面会はできない。電話で話をすることも無理だった。

すべて、「コロナ」のせいである。

入院から1ヵ月半後。

親父はあっさりこの世を去った。

通夜は家族だけで行った。母、弟、妹、叔母、そして私。たった5人である。

うちはカソリックなので、翌日の葬儀は地元のカソリック教会で行った。

参列した人は数えるほどだった。

人が集まることは極力避けねばならない。

お通夜も葬儀もごく少人数しか参加できない。親戚の大半も、友人も、知人も、立ち会えなかった。すべて、「コロナ」のせいである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら