「サイコパス」の脳内構造はこうなっている ウソに長け、口がうまく、愛嬌たっぷり

ある日講演前の打ち合わせにおいて、同席した医師から双極性障害を患っているのではないかという指摘を受けるのだ。ちなみに双極性障害とは、高揚した気分と抑うつ気分との間を行き来する人たちの状態を指す。

この瞬間、彼の人生で起こってきた出来事、喘息、アレルギー、パニック発作、強迫性障害、高度の宗教性、不眠、快楽主義、個人主義……。さまざまな症候群が、1本の線でつながりだす。

これまでの人生における自己認識そのものを疑う必要性に迫られた彼は、自分に共感が欠けていたことを確信し、周囲の人間に自分の人物像を聞き回っていく。自らが主観と客観の架け橋となり、同一性のギャップを埋めようとしていく様は、それ自体が数奇な物語であり、自分探しのための巡礼の旅でもあった。人は失ったものには気づきやすいが、はじめから欠けているものには気づきにくいものである。

やがて彼は、自分自身が向社会的サイコパスであることを受け入れる。たしかに反社会的な特性はなく、怒りをコントロールすることが可能で、犯罪歴がないことも紛れもない事実であった。だが、対人関係的特性、情動的特性、そして行動的特性に関して、サイコパスの特性となる項目の多くが該当していたのである。

ノンフィクションだからこその凄味

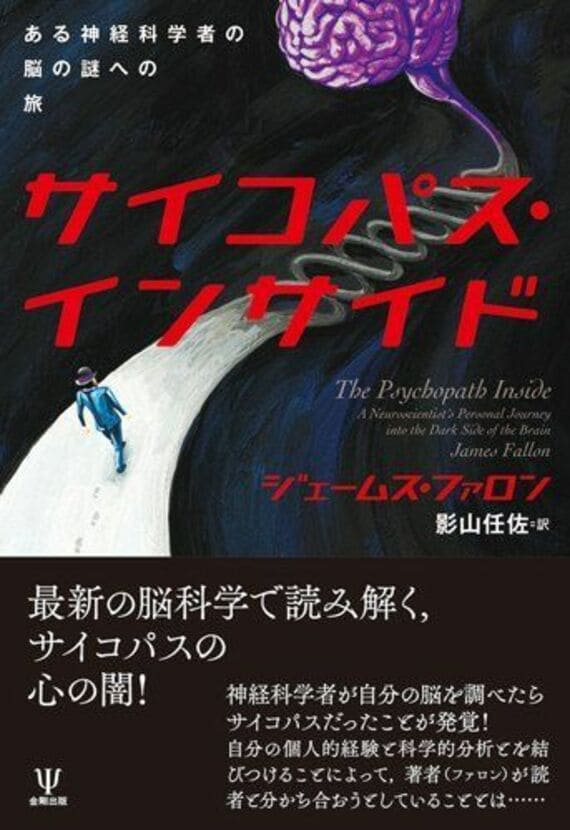

本書のラスト二章、タイトルは「サイコパスの脳を変えることはできるのか?」と「なぜサイコパスは存在しているのか」。通常の科学者が語っても興味深い内容であることに間違いはないが、当事者視点から語られる記述には哲学的な思索も入り交じり、最後の一行まで目が離せない。

もしこの話がフィクションだったなら、多くの読者は途中でページを閉じてこう言うだろう。「設定に無理があるし、話の展開が急すぎる」と。しかし本書がノンフィクションである限り、それは最大級の賛辞である。生身の男の人生に設定の変更など許されないし、映画の一場面のようにカットすることもできはしない。面食らい、当惑し、翻弄され続ける点にこそ、本書の凄味がある。

科学的であるということは時に冷酷で、その状態を一義的に規定してしまうことでもある。科学の理によって予定される帰結を、自らの生き方をもって切り開こうとする姿は、たとえ自分が正常だと思っている人にとっても引きこまれる要素が多々あるだろう。本書はサイコパスをめぐる科学の書であり、私的な科学者の物語であり、そして自由への意志を語った希望の書でもあるのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら