「非営利組織」経営こそ第一級の人材が必要な理由 佐治敬三と山崎正和の幸運な出会いと知的起業

『アステイオン』誌の編集委員長も務める国際政治学者の田所昌幸氏が、同書から佐治敬三氏と山崎正和氏による知的・文化的起業の試みを読み解く。

知的空間に風穴を開ける

学問や芸術のスポンサーといえば、ヨーロッパでも長きにわたって貴族と教会であり、大学が知的生産の場として今日のように支配的になったのはせいぜい19世紀以降のことだろう。日本でも仏教教団や朝廷・幕府などの勢力が、さまざまな形で学芸のスポンサーになるとともに、江戸時代には多くの藩が藩校を設けてそれぞれの学風を誇っていた。

しかしその枠外で寺子屋や私塾が展開したことは、もっと注目されるべきだろう。とりわけ政治権力から遠く、経済的に繁栄していた大阪では、町人たちは金を出し合って大阪大学文学部の前身である懐徳堂を作ったし、福沢諭吉や大村益次郎などそうそうたる人材を輩出した緒方洪庵の適塾も一私塾である。明治以降日本における学芸は、近代化プロジェクトの一環として帝国大学を頂点とする国家主導の制度化がされ、戦後にはその大学が大衆化して、今日のような姿になった。こう考えると、学芸をささえる制度も、それぞれの時代の要請とともに変化するのは当然だ。

その戦後の日本の学界や言論界では、軍国主義国家による露骨な圧迫がなくなったのはよかったが、それに代わって政治的党派対立が激化し、それとも連動して、家元制度さながらの学閥や文壇のボス支配体質によって、のびのびとした知的探求が阻害される権威主義が目立つようになった。

昨年逝去した山崎正和が、劇作、評論、教育の各分野で多忙な毎日を過ごす傍らで、1979年のサントリー文化財団の創設と、その後の財団運営に精力を傾けたのには、こういった日本の学芸の世界の体質に挑戦しようという思いがあった。

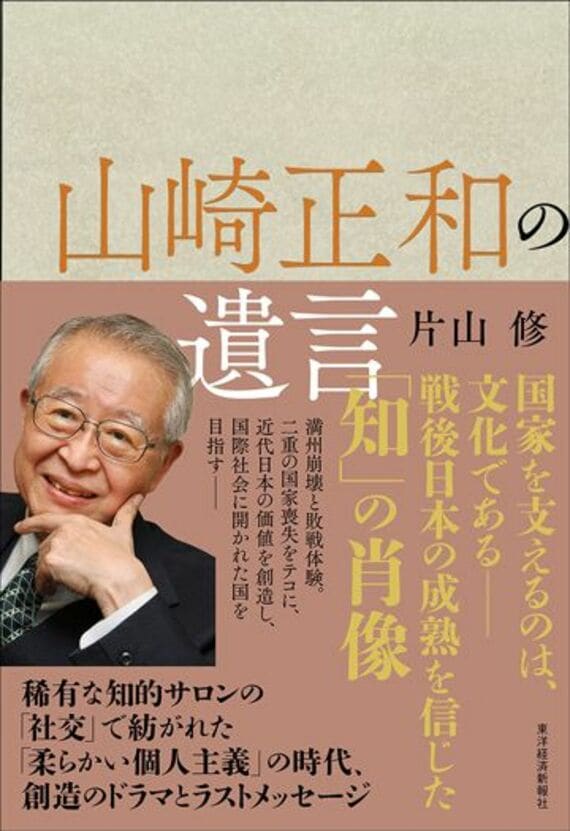

このたび上梓された片山修『山崎正和の遺言』は、山崎とも親しかった著者による山崎本人とのインタビューを骨格に、多数の関係者からの聞き取りに基づいて、知的起業家としての山崎正和の姿と、その背景にあった戦後日本の知的状況を描いている。

山崎が20代に書いた戯曲「世阿弥」は、今では古典と言ってもよいほどだが、これを初演するのですら、左だと右だという政治的党派性に加えて学閥やボス支配の構造が絡まりあう演劇界の構造と格闘しなくてはならなかった。どうにも風通しの悪い学界、文壇に風穴を開けるための一つの知的制度として、山崎が出した答えが「民間財団」であった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら