1995年、桂雀司は四代目桂文我を襲名する。この名跡は、もともと桂春団治の系統で、米朝一門のものではない。しかし桂枝雀の名跡も、米朝の系統とは無縁だった。系統にかかわらず、伝統ある名前は襲名して後世に残すのが、米朝一門の方針だ。

先代の桂文我(1933~1992年)は二代目桂春団治の門下だったが、晩年は米朝や枝雀と行動を共にすることが多かった。飄々とした軽やかな芸風だったが、酔っぱらうと態度が豹変するという落語の登場人物のような御仁で、今の文我とも懇意だった。

「すべてのことを覚えといてや」

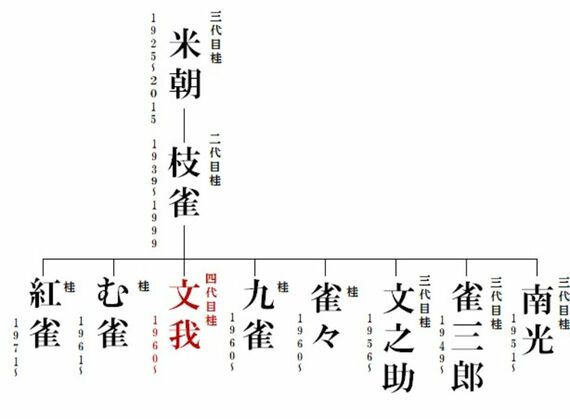

桂枝雀一門系図

このころから、文我の脳裏には「すべてのことを覚えといてや」という師匠枝雀の言葉が大きな意味を持ってくる。

1999年、師匠の二代目桂枝雀が急死する。米朝一門はもとより、落語界、落語ファンにとっても大きな衝撃だった。桂文我にとっても、大きな痛手だった。

落語という芸能は、世の中の変化とともに変わっていくが、その神髄の部分では先人たちの「芸」や「想い」も引き継いでいた。落語家は先人たちの「ことば」や「人となり」も含めての伝統芸だったのだ。

文我の大師匠の三代目桂米朝は、雑誌「上方芸能」に「上方落語ノート」という連載を執筆していた。米朝が落語の世界に入ったころ、まだ存命だった明治の寄席を知る先輩から、落語のことや、昔の大師匠たちの面影などを聞いて書きとめた。後世の落語家に、江戸時代から続く上方落語の血脈を伝えようとしたのだ。

枝雀は、師匠米朝のそうした資質を受け継がなかったが、孫弟子の文我が継承したのだ。「すべてのことを覚えといてや」とはそういうことだったのだ。

もともと文我は落語や芸能史の発掘に熱心だった。筆者は20代のころ、文我らと語らって、東京から百面相の波多野栄一(1900~1993年)を招いてホテルで話を聞いたことがある。当時から文我は明治期の古書籍や寄席の記録などを蒐集していた。

大師匠米朝は、そんな文我の資質を見抜いていたのだろう。

「米朝師匠の部屋で、肩もみながら、腰さすりながら、いろいろな話聞かせてもらう。それが栄養でしたわ」

文我は昔の芸人だけでなく、六代目笑福亭松鶴、三代目桂米朝、三代目桂春団治、五代目桂文枝のいわゆる「上方落語四天王」をはじめとする、昭和の落語家の交流や事績について高座で話している。

上方落語協会事務局に少し在籍した筆者も覚えがあるが、四天王と言われた面々は決して仲がよかったわけではない。ライバル心もあり、嫉妬の感情もあり、一方で戦友のようなシンパシーもある、いわく言いがたい関係だったのだ。四天王がいた楽屋にはピリピリした空気が流れていたが、そんな中で大師匠たちは味のあるやり取りをしていた。

文我は高座で、そうした大師匠たちの人間臭いエピソードを少しずつ紹介している。ことさらに「落ち」のようなものはないが、上質なエッセイのような味わいがある。

東京でも上方でも「昭和の大師匠」を知らない世代の落語家が増えている。文我は自ら「上方落語史の語り部」を任じているのだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら