「一時的な失業者の増加」では済まない

コロナ以前から、AI(人工知能)やロボットなどの先進テクノロジーの進展によって多くの職業、仕事が消えてなくなり、その結果、大量失業をもたらすという議論がさかんに行われていた。

しかし、私たちは頭では理解していたが「それが起きるのはもう少し先だろう」と勝手に思い込んでもいた。「経済がとりあえず回っていれば、これまでの仕事が一気になくなることはない」と楽観的に考えていた。

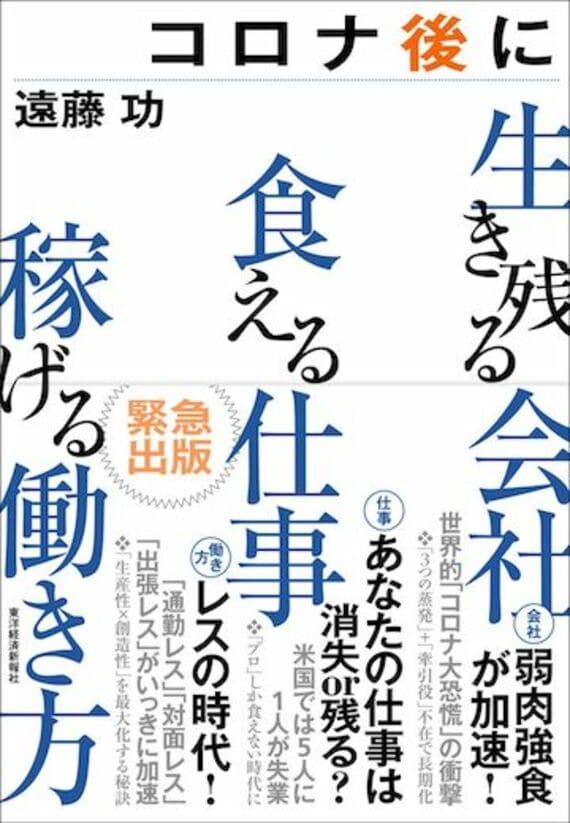

そこに、コロナ・ショックが突如、起きた。世界中の経済活動は、ほぼ全面的にストップした。とんでもない規模の「需要蒸発」が発生し、大量の「仕事蒸発」を引き起こしている。世界中で、大量の失業者が生まれる状態になり始めている。

通常の不況であれば、経済がある程度回復すれば、雇用も戻る。しかし、今回は「一時的な失業者の増加」では済まないだろう。たとえ需要がある程度回復するとしても、いったん消えた仕事が元に戻る可能性は低いと考えざるをえない。

コロナ・ショックが起きたことで、多くの会社は「身を縮める」施策を余儀なくされるが、それによって「食える人」と「食えない人」との格差は間違いなく拡大する。

では、コロナ・ショックによる「食える人」と「食えない人」の差はどのようなものなのだろうか。4つの分岐点について解説したい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら