ランボルギーニが自動車事業に参入した1960年代初頭、フェラーリやマセラティといったスポーツカー・メーカーは、プロデューサー的な存在としてモノ作りをコントロールしていた。

周辺の名人芸を持ってモノ作りを行う工房を上手く使い、1台ずつ車両を製造していた。顧客から発注に応じて、それら工房にシャーシ、ボディ、エンジン構成パーツを発注し、自らの工場で組み立てる。その工場は、さほど大きな規模ではなく、会社の創成期から大きく変わっていなかった。

だから、少しずつ作っているうちはいいが、少しでも生産量が拡大すると生産の工程は混乱した。つまり、生産規模を拡大しようとするとさまざまなトラブルに出くわし、品質も一定ではないという問題がしばしば発生したのだ。

一方、トラクターや数々の大量生産を前提とする工業製品を手がけたフェルッチオは、スポーツカーも近代的な工業製品であるべきと考えた。

そして後発の利を生かし、効率的な製造工程を可能とする大型の工場を一から建築し、最新鋭の工作機器や計測マシンを導入した。使用するコンポーネンツの精度を高め、品質のバラツキをなくすため、エンジンやギアボックスなど、多くの部品を内製化し、社内で製造工程を極力完結させることとしたのだ。

内製化は危機をも乗り越える力に

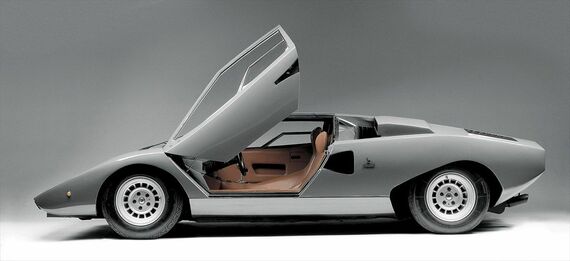

当時はボディ製造を例外なく、外部カロッツェリア(ボディ組み立て工房)に発注していたが、ランボルギーニは1970年代初頭には自力で完成させていた。その第1号車は名車としての誉れ高き「カウンタック」だ。

そういった製造工程をとることによって、ランボルギーニは誕生したばかりのメーカーとしては異例のスピードでいくつものニューモデルを開発。苦労しながらも、品質の安定化を実現していったのだ。そしてそのメリットは、それだけにとどまらなかった。

オイルショックによって、ほかの自動車メーカーと同様に大きな打撃を受けたランボルギーニだったが、厳しい経営環境の中、限られた資金とマンパワーでカウンタックを細々と作り続けることができた。会社の火を消すことなく生き延びることを可能にしたのは、この内製化戦略あってのことであった。

ランボルギーニでは、今も当時の画期的なエンジンとギアボックスの配置やスタイリングコンセプトが、ぶれることなく受け継がれている。革新的であり、未来的であるというランボルギーニのDNA、そしてフェルッチオの思いを引き継いだユニークなマーケティング思想が、今もランボルギーニには生き続けているのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら