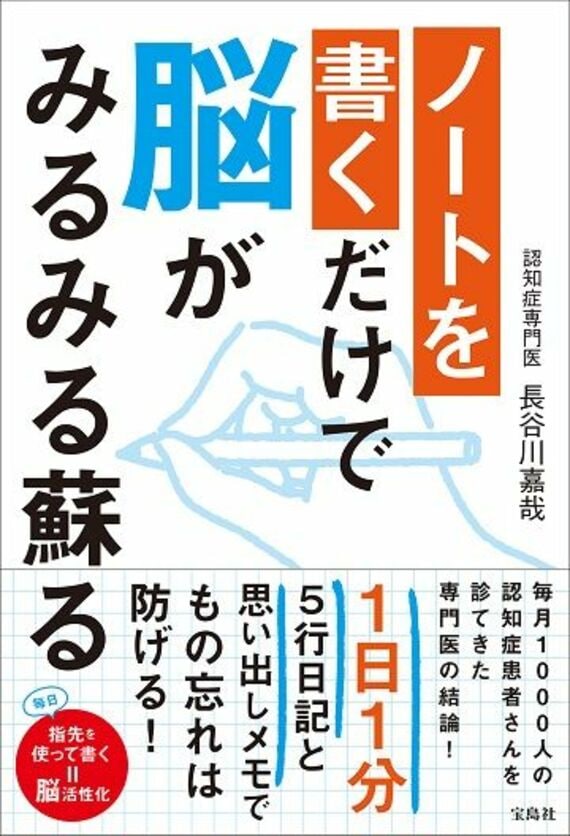

脳機能の低下を防ぐには「手書き」が有効だ 「あれなんだっけ」が増えていませんか?

本を読んだ、あるいは映画やDVDを見たあとにA4用紙1枚を使うということがルールです。書くこと自体がアウトプットになりますが、あとから見返せるように、バインダーにまとめておくのがいいでしょう。

私が書く内容は以下の事柄です。

●(本の場合は)タイトル、著者名、出版社名

●仕事に役立つと思った情報

●印象に残ったフレーズ

●新鮮だと感じた表現

●読みながら浮かんだ疑問

これらの項目を箇条書きにしてまとめてみましょう。

アウトプットすることで、ワーキングメモリを解放する

時間がないときは、

●(本の場合は)タイトル、著者名、出版社名

この2つだけをメモしておき、あとでほかの項目を書き足します。

「内容をまとめる」と聞くと、学生時代の読書感想文のように、長い文章を書かなければならないと身構えてしまう人がいますが、このトレーニングでは、「箇条書き」にまとめることがポイントです。箇条書きにまとめることは、読解力や文脈を捉える能力を高めます。

読書をし、本の内容を箇条書きにまとめることは、ワーキングメモリを解放することにつながります。つまり、アウトプットしたことで、読んでインプットした知識を脳は忘れてもいいと判断するので、ほかのことを覚えるために、ワーキングメモリの機能をフルに使うことができるというわけです。

手書き習慣がなくなっているなと感じたら、1度トライしてみてください。人生100年時代、手で文字を書き続ければいくつになっても脳が活性化します。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら