――小説を書くとき、海外展開は最初から意識していますか?

最近はそうしている。今僕の仕事において、全体の半分近くを海外が占めるようになった。それに、最初に手がけた小説の『世界から猫が消えたなら』がアジアや欧米で翻訳・出版され、海外での反応を目の当たりにしたときに、「ああ、完全にわかってもらえている」と実感したのは大きかった。

今、(川村氏がプロデューサーを務めたアニメ映画作品)『君の名は。』の実写版をハリウッドで制作しているけど、これでも同じことが言える。現地のチームメンバーは、この作品の表面的なストーリーだけでなく、日本の神道、アニミズムの感覚を含め、僕らが映画で表現したかったテーマを本当に100%理解してくれている。

そういう人たちと触れるうちに、僕はこの人たちみんなに「面白いね」と言ってもらえるものを作らなければと、はっきり思うようになった。もちろん、小説というメディアが非常に個人的であるという特徴、あくまで自分と祖母との体験を出発点にしているみたいな部分は大事にしたい。でも、その世界の中で何に気づいて、どう描くかという部分を追求すれば、ユニバーサルに通じるものになる。

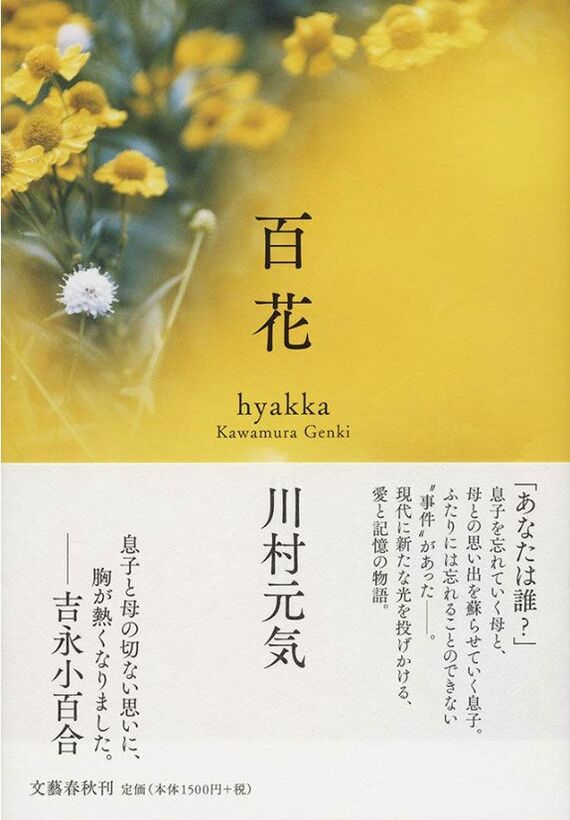

ありがたいことに『百花』も、日本で出たばかりなのにもう海外出版のオファーが来ている。認知症というテーマ自体がかなりユニバーサルなのもあるし、僕みたいな比較的若い作家が認知症をどう描くのかに興味を持ってもらっている面もあるとのではないかと。

映画『天気の子』に懸けた思い

――7月公開の映画『天気の子』も、新海誠監督と川村さんがタッグを組む作品として世界中で注目されています。

今まさに制作しているところだ。『君の名は。』は日本で1900万人、全世界で4000万人が見た映画なので、その次に、その規模の人たちに何を見せるか。そう思ったらかなり責任重大だし、通り一遍ではダメだと思っている。『天気の子』は、「まさにこういうことを映画という物語で描いてほしかったんだ」と、見た人に思ってもらえるような作品になっているはずだ。

みんなが日常、生きている中で、どんなことにとらわれ、何を気にしているか。僕にとっては「記憶」がその1つだったので、今回小説という形で挑んだ。『天気』も、全然ジャンルは違うけど、そういうものだと思う。これだけみんなが見るメディアがバラバラになっている現代、どんなに生き方が多様になっても、天気のことはみんな気にしている。テレビやアプリで、天気予報は毎日見る。

――確かに死やお金と同じで、天気からも誰も自由になれませんね。

絶対人間がコントロール出来ないし、向き合って行かなければならない。そういうものとヒューマンドラマ、ラブロマンスなんかをくっつけられたら、とても強いストーリーになるはずという感覚があった。さっき話したとおり、映画はみんなで高いところを目指す作業。今回はまさに、申し分ないくらい高い山に登頂できた作品ではないかと思っている。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら