団地を支える「高齢者と外国人労働者」の現状 「孤独死」が増え続ける限界集落が生き残る道

当時のマスメディアは、これらの人々を「団地族」と命名した。1960年度版の『生活白書』では、「団地族」について次のように説明している。

<世帯主の年齢が若く、小家族で共稼ぎの世帯もかなりあり、年齢の割には所得水準が高く、一流の大企業や公官庁に勤めるインテリ、サラリーマン……>

団地は新しいライフスタイルをも生み出した。ショッピングセンターや学校、病院を呼び込み、手の届くところですべてが事足りる暮らしを実現させた。「郊外」という文化が定着していく。

高度経済成長にふさわしい「上り坂」の歴史が始まる。団地は希望のシンボルだった。明るい未来を暗示する、幸福の入り口だった。

常盤平団地の中央を貫く「けやき通り」は、いつも陽の光を浴びて眩しかった。若木だった街路樹が駅まで続く道のりは、毎朝、通勤する人の波で埋まった。団地の各所で子どもたちの声が一日中、響き渡っていた。街路で、公園で、2DKの部屋の中で、高度成長の波に乗る中流家庭の幸福が弾けていた。

常盤平の周辺では一時期「団地ごっこ」なる言葉もはやったという。これは、男子と女子が手をつないで歩くことを意味するものだった。ただそれだけのことだが、どこか、団地の風景が伝わってくる言葉だ。臆することなく男女が手をつなぐことこそ、「団地の作法」だった。

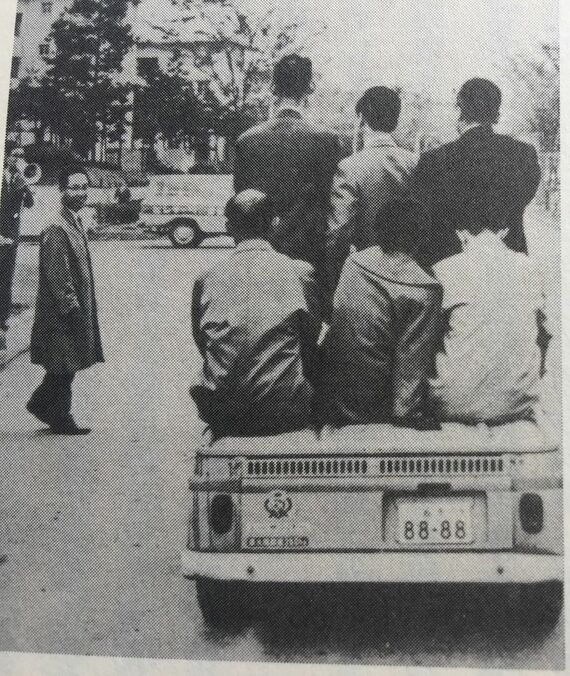

車に分乗して出勤する団地住民の姿

当時の珍しい写真が残っている。

収められているのは、車に分乗して出勤する団地住民の姿だ。

そのころ、労組が強かった京成電鉄は頻繁にストライキを実施した。距離的に都心に近いとはいえ、電車が止まってしまえば常盤平も陸の孤島だ。そこで立ち上がったのは団地の自治会だった。なんと、自治会は自らの経費で何台もの車をチャーターし、ストの影響のない駅までピストン輸送をしていたのである。写真には、乗用車や軽トラックに分乗し、会社へと向かうスーツ姿のサラリーマンたちの姿が写っている。

昭和の会社員は雨にもストにも負けず、ひたすら会社を目指した。団地は「会社」とともにあった。

中沢卓実さん(82歳)は、常盤平団地第一期の入居者だ。56年間、同じ場所に住み続けている。

中沢さんは「輝いていた常盤平」の時代を過ごしてきた。「騒々しいくらいににぎやかだった」と昔を懐かしむ。

向かいの家からは赤ん坊の泣く声が聞こえた。別の部屋からは兄弟げんかの声が響き、そして母親の叱り声が続いた。集合住宅の喧騒は、時代が躍動する音だった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら