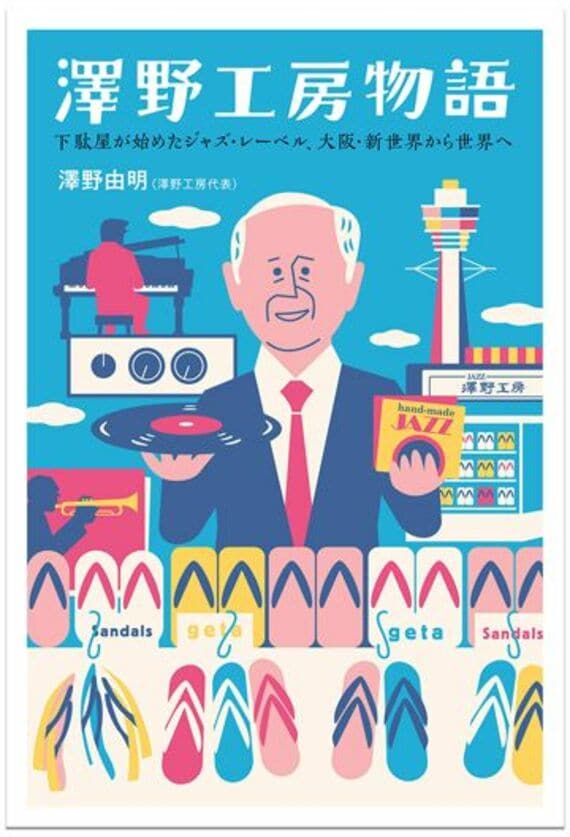

下駄屋が始めたジャズ・レーベルの痛快物語 大阪・新世界から世界へ

かつて「すべてのジャンルはマニアが潰す」という言葉があったが、マウンティング合戦が跋扈する分野は、なにしろ裾野が広がらない。裾野が広がらないということは、すなわちマーケットが広がらないことを意味する。だから澤野氏はとにかく、ジャズ=小難しい音楽というイメージを取り払うために「聞いて心地よかったらええやんか」と言い続け、ハードルをできるだけ低くすることに尽力した。

さらに彼が行ったのは、聞き手から送り手へと領域を広げていくことであった。一風変わった趣味であればあるほど、ただの趣味で終わらせないという姿勢を貫けば、偏愛の中に経済圏が生まれてくる。澤野氏は、国内盤LPをヨーロッパに輸出することから始め、ひょんなことから輸入に手を広げ、さらには自主制作やコンサートの主催へとフィールドを広げていく。

純粋なファンの目線だけで商いを続けていくのは、案外難しい。この時に何をしたかではなく、何をしなかったかに着目すると、見えてくるものが大きい。形のないものには愛情を注げないからという理由で、ストリーミングやダウンロードはやらない。基本的にジャズはアルバム単位で聞くものというポリシーからベスト盤やコンピレーション盤を商品化しない。また余裕がなかったため、広告を出すことも一切しなかった。

長期戦を生き残るためのヒント

ストリーミングやダウンロードをやらないというのは、LPやCDといったパッケージ販売のみを行っているということである。見方によっては衰退マーケットとも言えるだろう。

事実、澤野商会は、メディアが変化するタイミングで3度潰れかけている。1回目はCDが本格的に普及し始めた1985年ごろ。2回目は輸出業務に次いで始めた輸入業務が立ち行かなくなった1987年ごろ。そして3回目は、中古レコードを販売していた店舗が閉店になった1998年。

しかし、二刀流で細く長く商売を続けていたからこそ、この激動の時代を生き延びることが出来たのだ。トンネルを抜れば、その先に見えてくるのは残存者利益というものである。利益を先送りし続けることによって、「CDを出している最後のジャズ・レーベル」という独自性を狙えるところまで来ているのだ。これが衰退マーケットを扱う際の、最大の醍醐味とも言えるだろう。

サブに置いたから大きくする必要がなかったし、大きくする必要がなかったからニッチを狙えたし、ニッチを狙ったから長く続けることが出来たし、長く続けることができたから残存者利益を狙うことができた。すべてが計算尽くではなかったはずだが、好きを貫けばおのずとこの構造に落ち着くことだろう。つまり本書は、澤野氏の働き方をベースに、偏愛経済学が成立する条件がについて語っているのだ。

走っている最中に、ゴールが遠のいていく。そんな感覚を持っているビジネスマンは意外に多いかもしれない。だが焦って目先のことに囚われてはいけないということを、本書はさまざまな角度から教えてくれる。長期戦を生き残るためのヒントが余すことなくおさめられた、急がば回れのキャリア論だ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら