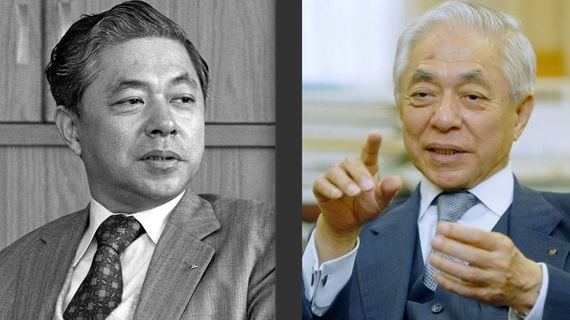

「闘う独創研究者」西澤潤一博士が逃した大魚 「ミスター半導体」の功績を振り返る

西澤潤一博士が10月21日に92歳で逝去された。最近の若い方にはなじみが薄いかもしれないが、西澤博士は、「ミスター半導体」と呼ばれたように、まさに日本を代表する半導体業界の孤高の巨星。その研究分野は多岐に渡るが、数多い著書や講演の表題に頻出する「独創」「独自」「闘う」というキーワードが西澤博士の研究哲学の根本にあった。

パソコン、スマートフォンなどあらゆるところに使われる半導体は、いうまでもなく現代社会を支える超重要電子部品だ。そのような半導体の黎明期に輝かしい研究実績をあげた西沢博士の偉業を振り返ってみよう。

父親の勧めで工学部電気工学科に進んだ

西澤博士は、1926年9月12日に宮城県仙台市生まれ。父親は旧東北帝国大学工学部化学工学科の西澤恭助教授であった。

1945年、仙台の旧制第二高等学校を卒業。東北大学を目指すことになった。本人は理学部の物理学科への進学を希望したようだが、父親の勧めで工学部電気工学科に進学した。この年、父親が東北大学工学部長になっている。

西澤博士の進路を決定する際に、父親は、電磁気学の権威の抜山平一教授に相談した。そうしたところ、抜山教授は渡辺寧教授の研究室を推薦したという。実は抜山教授は渡辺寧教授とは犬猿の仲だったという興味深い逸話が残っている。抜山教授は私情に溺れることなく、当時最新式の固体物理を手掛ける優れた研究室を推薦したわけである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら