非正規労働者に欠けているものとは何なのか PTA・自治会などの社会活動をするべき理由

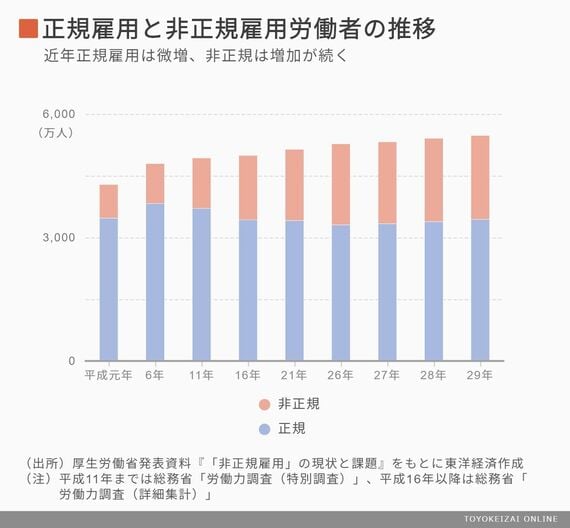

全体の労働者に対する非正規雇用労働者の割合は、平成元(1989)年から急増し、平成6年からは勢いは落ちたものの増加の波は止まらない。平成28(2016)年に初めて2000万人を超え、平成29(2017)年には、2036万人に上った。日本は、労働者全体の実に約4割が非正規労働者という社会になったのだ。

この現状を、パシオ社長の藤井哲也氏は嘆く。同氏は、2003年に若年者就業支援を行う同社を設立した。職業紹介事業や、職業訓練事業、社員教育や採用活動支援などのコンサルティング事業に従事していた。

藤井氏は2016年から京都大学公共政策大学院に進学し修士号を取得。今年、「雇用形態や子育て・コミュニティ活動がスキル獲得に与える影響」という論文を発表し、労働スキルの常識を覆した。

非正規労働者と正規労働者の深い溝がある

非正規労働者とは、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託として働く人を主に指す。2012年12月に誕生した安倍政権の経済政策であるアベノミクスで景気拡大が「いざなぎ景気」を越えて、戦後2番目に長く好景気を続けていると言われるが、依然、非正規労働者の問題は解決されていない。年代別で言えば、65歳以上の非正規労働者が急増しているが、次に働き盛りの45歳から54歳も大幅に増やしている。

非正規労働者と正規労働者には渓谷のような深い溝がある。厚生労働省の調査によれば、給与額は正規労働者の6割から7割程度。雇用保険に加入している正社員は92.5%に比べ、正社員以外は67.7%。健康保険、厚生年金に関しては、正社員99%以上に比べ、それ以外は50数%にとどまっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら