静かに企業を殺す「サイレントキラー」の恐怖 冨山和彦×小城武彦「衰退の法則」対談<前編>

冨山:日本企業の底流には、周囲との調和を重んじる集団個性がある――それは日本企業が陥る病理の傾向にも通じる分析といえますね。

小城:はい。特に北米人と東アジア人は、自己についての考え方(自己観)が違うといわれているのです。北米人は「相互独立的自己観」が強く、個人はほかと切り離され、独立に存続する主体だと考える。自分自身の誇るべき特徴を見いだし、外へ表現し、その特徴の存在を自ら確証することが一人前の証しだと。

一方、東アジア人は「相互協調的自己観」が強く、意味のある社会的関係に所属し、相応の位置を占め、ほかの人々と協調的な関係を持続できることを一人前とする傾向があり、こうした自己観の差異がさまざまな心理・行動傾向の違いに表れ、文化心理学では豊富な実証が蓄積されています。日本企業が内向きになる背景には、こうした文化的な傾向があるのでしょうね。

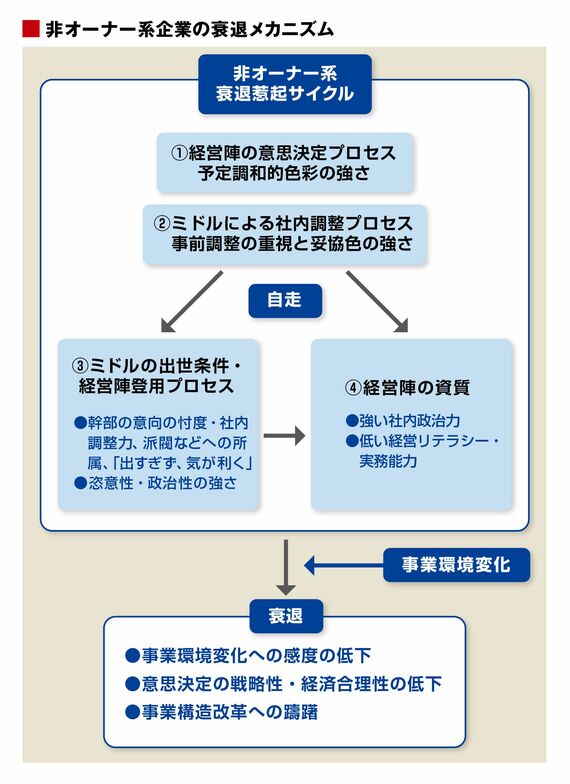

どのように衰退惹起サイクルが起こるのか

小城:たとえば、非オーナー系企業が陥る衰退のパターンを見ると、経営陣の意思決定プロセスが予定調和的で、ガチンコの議論を好まない。ミドルはそれに資する妥協的な社内調整に励みます。いわゆる「忖度」と社内調整を行い、派閥に所属し、出すぎなくて気が利く人が出世する。偉くなる人は力のある人が一本釣りするのですが、そうやって出来上がった経営陣は、社内政治には強い一方で、残念ながら経営リテラシーや実務能力が低い。この衰退惹起(じゃっき)サイクルがぐるぐると回るのです。

冨山:自己適応してしまうわけだ。

小城:しかも個々人にはまったく悪気はなく、一生懸命にサイクルを回していく。そして環境変化が起きると、この構造がサイレントキラーとなってしまう。みんな内向きで、危機感も経営リテラシーもなく、事業構造改革ができない。誰かが反対すれば、意思決定すらできなくなる。環境変化に応じてハンドルを切ることができない呪縛が組織全体を覆ってしまっている。