今回は、子供が望むままにカネに糸目をつけずに本を買い与えた家庭の例から考えます。

私が両親に感謝しているのは、私の望む本は何でも買ってくれたことです。当時の年齢では難しすぎて明らかに読むことができない本、あるいは逆に、くだらない幼稚な本であっても、両親は値段のことを気にせずに買ってくれました。今思えば、私の好奇心を抑制しないよう配慮してくれたのでしょう。

<グローバルエリートからのコメント>

さて、立派な子育て方法に関しての今回のレポートだが、望む本を買ってくれるというのは多くの“エリート学生”たちがコメントしている。私の少年時代を振り返ると、欲しい本などなかったので積極的に本を買ってもらった覚えはない。しいて言うなら『週刊プロレス』と『熱帯魚マガジン “アクアライフ”』といういっさい勉強とキャリアに関係ない本ばかり買っていた。

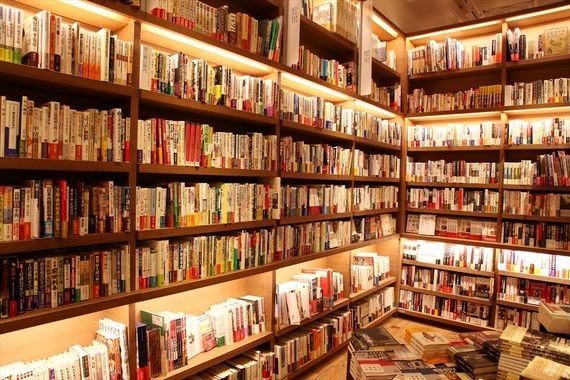

あと、母が読書家なため、大量の本が本棚を埋め尽くしていたが、家庭医学大全や変な分厚い辞書などなど、私の興味を引く本はいっさいなかった。私の場合、好奇心はいわゆる”グローバルエリート予備軍の三種の神器”であるプロレスとお笑いと熱帯魚に向かっていたため、好奇心を刺激していただかなくても熱狂的な学生生活を過ごすことができた。しかし今思えばもう少し人生のためになる(別にこの3つの趣味が人生の役に立たないといっているわけではないが)趣味を持てるよう、親が導いてくれればよかったと思う。

などと親を非難できるわけはなく、ピアノ教室や水泳教室、図工教室など、さまざまな習い事におカネを費やしてもらった。ただ問題は、そのすべてに興味を抱けなかったことである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら