しかし、その“正解”がそのまま子どもに当てはまるとは限りません。たとえば、「自分のときはこうやって勉強した」「だからお前もこの方法でやれ」と伝えたとしても、子どもにとっては難しすぎたり、逆に簡単すぎたり、そもそも性格に合わなかったりします。勉強法は、相性の問題が非常に大きいです。なので、いかに親子といえど、同じ勉強法が合致するとは限らないのです。

時代とともに受験も変わる

さらに、子どもの学びを難しくするのが“時代の変化”です。親が受験していた頃と現在とでは、学習環境も受験の傾向もまるで別物になっています。

「英語は文法・単語が完璧なら何とかなる」という親世代の時代には正しかったことが、今はリスニングの配点が昔よりもかなり高くなっていたり、英文の分量が圧倒的に長文化していたり、思考力問題の比重が増加していたりと、求められる力が大きく変わっています。

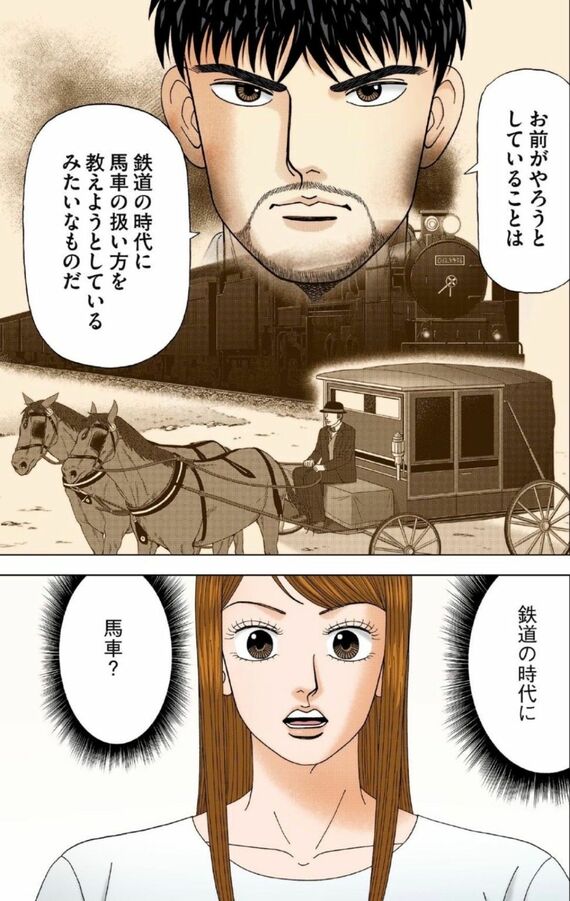

仮に親と同じ大学を志望していても、10年前の過去問と現在の過去問を見比べると別の大学のように変貌していることは珍しくありません。にもかかわらず、「昔の正解」を押し付けられると、子どもは時代と戦うことになり、そのギャップに苦しむことになります。

内容の面だけではなく、「自分は10時間毎日勉強していた!」と親が語っても、今は勉強の効率化が求められていて努力量よりも戦略性の時代に変わっているため、全く意味がない、なんてこともあります。

『ドラゴン桜2』でも、この時代のギャップについて語られているシーンがあります。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら