それでも米のクオリティを下げない理由は、創業期からの強いこだわりにある。

ほっかほっか亭では、「ブランド米」に特化した飲食業態がほぼなかった1976年から、宮城県産ササニシキを全店で使っていた。その後、季節によって米の味わい・弾力などを細かく変更するために、1997年頃からは国産米をブレンドして使用。品質を守る工夫を続けている。

「毎年、専属のバイヤーが青森、福島、石川、千葉などの農家と直接やりとりし、玄米で買い付けて自社で精米しています。スケールメリットと長年の信頼関係を活かし、価格とクオリティを担保しているのです。価格が折り合わなかったら細かい単位で多種類を買い付けしてブレンドし、コストコントロールしています」と商品開発責任者の信木さんは説明する。

1992年には、親会社ハークスレイが食品の製造、加工、流通を担う株式会社アサヒL&Cを設立し、その中に精米センターを設置した。玄米をここに集めて保管し、ほっかほっか亭からオーダーがきたタイミングで精米。各店舗へ「ほぼ1週間以内に」届ける流通ルートを構築している。

「精米したてであること、そして、専属バイヤーが吟味した国産米をブレンドするノウハウがおいしさを担保しています」(信木さん)

賞味期限2時間「できたて」という絶対的価値

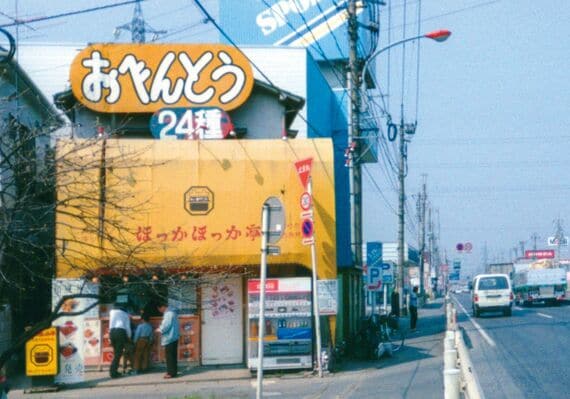

前編で、のり弁の元祖がほっかほっか亭だと伝えたが、実は「温かい弁当を提供するチェーン」の元祖もほっかほっか亭である。49年前、温かい弁当を提供する店はなかったそうだ。

「創業者が市場に食材を仕入れに行った際、たまたま発泡スチロールに入れて売られている弁当に出会ったそうです。それがまだ温かい状態でおいしかったため、『これが本当に作りたて、できたてだったらおいしいんじゃないか』という発想から、温かい弁当づくりへの挑戦がはじまったと聞いています」(

ただし、手づくりのおかずを温かい状態のままで食べることには食中毒のリスクが伴い、監督官庁からの認可がなかなか下りなかった。そこで、独自に調査を進め、「弁当の購入者の80%が30分以内に消費する」データをまとめるなど、何度も直談判した。

女性が社会進出をはじめた時代だったこともあり、「つくりたてのあたたかい弁当をより多くの人に届けたい」「お客様に喜ばれるのは絶対そこだ」と確信があった。だからこそ、認可まで心折れずにがんばれたのだという。

今では、「おいしく召し上がっていただくための時間」として、「賞味期限2時間」を徹底している。安全に食べることができる「消費期限」はそこからまだ数時間あるのだが、時間がたつに連れて具材の食感や風味が劣化し、こだわっているごはんも固くなるため、2時間と定めているのだ。

信木さんはもともとコンビニやスーパーで販売される中食の開発をしていたが、この「できたて」を魅力に感じて入社したそうだ。

「入社後、店頭に立つ研修で自分で調理してみたところ、できたてのおいしさはもちろん、手頃な価格でお客様におなかいっぱいになっていただく大切さを痛感しました。49年間かけてそのシステムを構築できていることが、コンビニやスーパー、近年台頭している惣菜店のお弁当とも差別化できている理由だと思います」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら