業務は高度化すれど人員補充はなし…社内の9割弱から「不満あり」といわれてしまう【人事部】の苦境

かつては合理的で有効な施策を行い、会社や組織で存在感を持っていた人事の仕事。しかし、これまでに比べて、今の時代は人事が活躍しづらい構造にあると私は考えています。

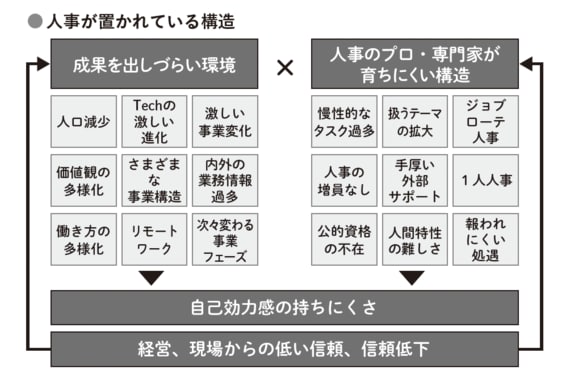

現在の人事が置かれている環境とその構造を、もう少し整理してみましょう。

現代の人事が抱える厳しい「構造」

〇成果を上げにくい環境

環境変化の激しさ、価値観の多様さ、産業の多様化、テクノロジー、グローバルなど、成果を出すための変数が劇的に増えています。

以前であれば同業他社などは同じ環境に置かれていましたが、今では同業とはいえ会社ごとに置かれている環境が大きく違うことがあたり前です。

これは経営者にとっても同じで、失われた30年という言葉に代表されるように、成果を上げていくのが非常に難しい状況です。

⃝人事のプロ・専門家が育ちにくい環境

同時に、「人事のプロ」や専門家が育ちにくい環境もあります。

社内の業務は毎日こなすだけで手一杯、必要最小限の人数で取り組んでいる、社内に自分以上に詳しい人がいないなど、人数やメンバー構成が理由のこともあれば、兼務やローテーションでも業務が成り立つため、これ以上専門性を磨くことを求められていないという実態もあるでしょう。

また、人事関連のベンダー(人材紹介会社や人事コンサルタントなど)が人事の仕事を数多く請け負っているため、力をつけずとも仕事ができてしまう実態もあります。

このような環境ではなかなか成果を上げられず、経営からの信頼が低下したり、低いままとなってしまい、さらに自信を失ってしまう、ということが非常に起こりやすいのが今の人事が置かれた構造です。それによって、結果として人事のプロが生まれにくい構造になっていると捉えています。

外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら