その後、出版統制令として布達されるのが、享保7(1722)年のこと。徳川吉宗によって「好色本は風俗上好ましくないので段階を追って絶版」「徳川家康のことはもちろん、徳川将軍家に関する書物は、物販・写本ともに厳禁とする」といった方針がとられることになった。

質素倹約を重視して贅沢を禁止したり、文武を奨励したり、と定信が断行した「寛政の改革」と、祖父・吉宗の「享保の改革」には共通点が少なくない。

出版統制についても、吉宗によって決められたことが時を経て、どんどんないがしろになっているため、改めて厳守させるのが、定信の目的だったようだ。

3冊の洒落本で処罰された蔦重と山東京伝

定信の出版統制令を受けて、蔦重はなんとかそれをかいくぐろうと頭をひねる。そして、3冊の洒落本を、山東京伝に書かせている。

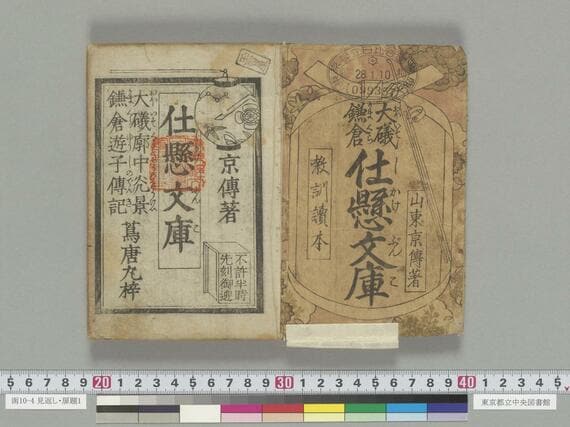

舞台は鎌倉大磯として曽我狂言の人物を登場させた『仕懸文庫』(しかけぶんこ)、遊女と客の駆け引きを「梅川忠兵衛」の人物を登場させながら描いた『娼妓絹篩』(しょうぎきぬぶるい)、遊郭の昼の模様を描いた『青楼昼之世界錦之裏』(せいろうひるのせかいにしきのうら)である。

浄瑠璃や歌舞伎で知られた人物を登場させながら、表向きは江戸の吉原遊郭とは無関係のポーズをとったり、あくまでも過去の話だという設定にしたりして、蔦重は乗り切ろうとしたようだ。袋に「教訓読本」と記すという気配りも見せた。

だが、実際は吉原や深川の遊郭を描いたものにほかならない。数々の配慮も認めてもらえずに、蔦重や京伝は町奉行に呼び出された。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら