アプリにすると超便利に! 楽天Edy、Suica、WAON、nanaco… カードタイプの「電子マネー」から今こそ"乗り替える"べき《十分すぎる理由》

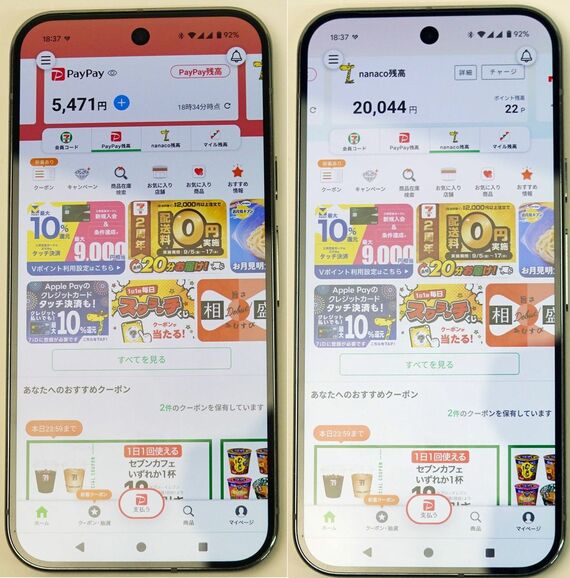

一方、nanacoを運営するセブン&アイHDでは、2019年に自社のコード決済サービス「7pay(セブンペイ)」を開始したが、不正アクセスの被害などからわずか数カ月でサービスを終了。現在は「セブン-イレブン」アプリにPayPayを連携し、nanacoと共に利用できるようになっている。

セブン-イレブンでこのアプリを提示して買い物すると、セブンマイルを獲得でき、貯まったマイルはnanacoポイントやPayPayポイント、Vポイントのほか、オリジナルグッズなどと交換可能。お得なクーポンが入手でき、PayPayでも、nanacoのどちらでも決済ができる。

JR東日本は中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」において、Suicaをデジタルプラットフォームとするため、2026年秋頃に「モバイルSuica」アプリを大幅リニューアルし、コード決済を開始する予定としている。

Suicaにチャージできる上限額は2万円だが、コード決済では2万円以上の買い物にも対応する。家族や友だちと電子マネーを送ったり、受け取ったり、お得に買い物できるクーポンなど、さまざまな機能が追加される予定だ。

2028年度には「Suicaアプリ(仮称)」を新しくリリース。これまではICカードのSuicaやモバイルSuicaでチャージ残高やチケットを管理していたが、今後10年以内にセンターサーバーで管理するシステムに移行。毎月一定額を支払うことで鉄道料金やお出かけ先の提携施設で割引を受けられるサブスク商品や、タッチせずに改札を通過できる「ウォークスルー改札」の実現なども目指す。

JR東日本エリアのSuicaエリアを統合する計画もある。長野県では2025年3月15日から新たに23駅でSuicaを利用できるようになったが、仙台、新潟、盛岡、青森、秋田のSuicaエリアについても2027年春頃までに統合。例えば、常磐線の上野駅から仙台駅までを1つのSuicaで移動できるようになる。

ほかにも、Suicaアプリの中に各地域に根ざした「ご当地Suica(仮称)」をつくり、マイナンバーカードと連携させることで、地域内の商品券や給付金の受け取りができたり、行政サービスが利用できるなど、地域自治体のコンテンツやサービスを付加できる機能についても検討されている。

電子マネーがコード決済と統合するメリット

電子マネーはカードやスマホのタッチでスピーディーに決済できるのがメリット。だが、事業者側にしてみれば、コード決済のように支払いのたびにアプリを立ち上げないため、お得な情報などを案内しづらい。

それがコード決済のアプリと統合することで、情報を見てもらいやすくなる。電子マネーやコード決済でどのような買い物をしているのか、利用者の了解を取ることで両方の決済データが取得できるようになり、よりパーソナルなサービスを提案することも可能だ。

また、電子マネーとコード決済を統合することで、ブランドを強化できるのはもちろん、利用してもらうサービスの拡大も図れる。利用者にとっても、より興味のあるお得な情報が受け取れたり、決済データをまとめて確認できたりするのはメリットだろう。電子マネーもアプリ化が進む今、カードタイプの電子マネーを利用している人は、そろそろアプリに乗り替える時期なのかもしれない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら